Vivement la »parlure » du cinéma québécois! Réplique au professeur Paul Warren

5 min

Par Marc-André Robert, candidat au doctorat en histoire à l’Université Laval

Version PDF

Dans une lettre parue dans les pages du quotidien Le Devoir le 19 octobre dernier, le professeur, auteur et critique de cinéma Paul Warren déplore l’omniprésence de la « parlure joualée et sans avenir » des Québécois dans leur cinéma. Véritable « cul-de-sac » selon lui, ce mauvais français, projeté à l’écran, aurait pour effet non seulement de miner la reconnaissance de notre cinéma à l’extérieur du Québec, mais d’en freiner même le rayonnement en ne cherchant qu’à offrir à son public québécois « pure-laine » une courte immersion dans sa propre québécitude.

Je dois avouer au professeur Warren que j’ai du mal à saisir sa pensée. Qu’il en ait globalement contre le joual québécois, dans les films ou ailleurs, c’est un point de vue qui en vaut bien d’autres. Mais qu’il associe le joual québécois de notre cinématographie à un soi-disant repli de notre culture sur elle-même, voire à son manque d’ouverture face 1) à nos immigrants et 2) aux autres nations du monde, il y a tout un pas que je ne suis pas prêt à franchir de sitôt. Le problème que soulève M. Warren a deux volets.

Prenons d’abord le volet local et ethnique. Qu’entend-il au juste par Québécois « pure-laine »? Si ce terme désigne, selon lui, uniquement « quelques individus de la petite communauté pure lainage vieillissante du Québec » (je suis d’ailleurs d’accord avec lui), j’ose espérer qu’il ne croit pas que le cinéma québécois leur est entièrement dédié. Sinon, comment expliquer sa popularité grandissante ces dernières années? Comment expliquer que Bon Cop, Bad Cop fut, en 2006, l’un des plus gros succès de l’histoire au box-office québécois, avec plus de 10 millions de dollars en recettes? Il serait étonnant en effet que l’ensemble des spectateurs ayant généré ces revenus ne fassent partie que de ces « quelques individus ».

Quant au volet international maintenant. En tenant compte de sa logique, comment le professeur Warren explique-t-il que déjà en 1987, un film comme Le Déclin de l’empire américain était mis en nomination aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère? Et n’a-t-on pas eu droit à bien d’autres nominations hollywoodiennes du genre depuis (Jésus de Montréal, Incendies, et tout récemment Monsieur Lazhar)? Sans compter la victoire de l’ultime statuette par Denys Arcand en 2004 avec Les Invasions barbares. Comment comprendre le succès mondial de C.R.A.Z.Y. en 2005, ou même l’exportation de plus en plus fréquente de nos séries télévisuelles (Les Invincibles, Un gars, une fille par exemple)? Tout ceci m’apparait plutôt comme des preuves de l’incroyable rayonnement du cinéma et de la culture québécoise à l’étranger, en dépit de sa « parlure ».

Et je ne parle même pas des nombreux autres prix que les films québécois se sont vus décerner ces dernières années à Cannes (J’ai tué ma mère notamment), à Toronto (Continental) et ailleurs (Pour l’Amour de Dieu à Angoulême).

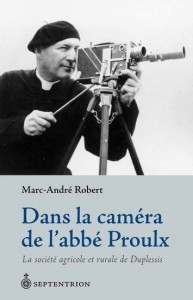

Je n’ai certainement pas besoin de rappeler au professeur Warren que le marché cinématographique américain, beaucoup plus vaste et lucratif que le nôtre, est également plus vieux. Si, en 1939, Gone With the Wind marquait l’imaginaire populaire comme il le rappelle, le cinéma d’ici, en revanche, en était encore à ses premiers balbutiements. Les quelques films réalisés dans la Province de Québec dans les années 1940 et 1950 sont surtout des documentaires (souvent faits par des prêtres-cinéastes d’ailleurs). Il faut attendre les années 1960 avant d’assister à l’émergence d’une première vague de cinéma de fiction. Comment alors peut-il comparer la puissance d’une vieille machine comme Hollywood, hyper-capitaliste, hyper-commerciale et hyper-riche, à un petit, jeune et pauvre milieu comme le Québec? Contrairement au professeur Warren, j’accepte et je comprends que je n’entendrai probablement jamais un New-Yorkais ou un Texan citer Marc Messier et sa « dureté du mental! » Je ne vois d’ailleurs pas cela comme une tragédie. D’abord, il y a certainement l’enjeu linguistique. Le français, qu’il soit de France ou du Québec, ne sera jamais aussi populaire que l’anglais, argot ou pas. Mais il y a aussi clairement un enjeu de pouvoir, politique et économique. Le jour où l’on pourra se permettre de produire un film de plus de 100 millions de dollars, et avec un budget publicitaire aussi grand, peut-être en sera-t-il autrement.

Si le gouvernement canadien n’a reconnu la nation québécoise qu’en 2006, le cinéma québécois quant à lui l’a depuis longtemps prouvé, contrairement à ce que M. Warren en dit. Par l’entremise de notre cinéma (et d’autres de nos arts), notre langue et notre culture sont de plus en plus entendues et reconnues, et ce partout dans le monde, en conservant un caractère distinct et authentique et en résistant à l’envahissement de la culture américaine.

Puisse-t-il réfléchir donc à ces sages paroles, prononcées par un grand homme que l’on reconnaîtra tous, qui résument bien la force et la quiétude de notre culture : « On n’est pas un petit peuple. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. »

Articles sur les mêmes sujets