« Christian Rioux, ou l’art d’avoir tout compris : note critique sur l’ouvrage Une arme blanche : La mort de George Floyd et les usages de l’histoire dans le discours néoconservateur »

31 min

Par Clint Bruce, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales (CRÉAcT) de l’Université Sainte-Anne

La dernière année a été chargée en dossiers d’actualité et en débats publics, souvent acerbes, sur des questions susceptibles d’interpeller le milieu de la discipline historique. Comment parler des phénomènes d’oppression dans une approche inclusive, sans reproduire les effets de ces mêmes phénomènes ? Dans quelle mesure le concept de racisme systémique aide-t-il à rendre compte de la marginalisation des groupes racisés à l’intérieur de l’expérience historique du Québec et du Canada francophone ? Faut-il déboulonner des statues des « grands hommes » du passé qui ont mené ou appuyé des politiques génocidaires ? Dans mon coin du Canada, c’est-à-dire en Acadie de la Nouvelle-Écosse, un conflit entre pêcheurs Mi’kmaq et pêcheurs commerciaux (blancs) a éclaté autour des interprétations récentes des traités du dix-huitième siècle. Autant sinon plus que jamais, nous avons la conscience que notre champ relève, suivant l’affirmation lucide de Martin Pâquet, « de la rencontre entre des agents producteurs de savoirs et des contextes d’énonciation » où « la gestion des divisions du social et la détermination d’un futur pensable » sont conditionnées par les enjeux de la diversité culturelle[1].

Comme un certain nombre de mes collègues, j’ai parfois été happé par des discussions sur les réseaux sociaux. Les circonstances liées à la pandémie aidant (il me semble), les maladresses et malentendus se multipliaient et ces échanges tournaient facilement à la dispute. Il m’est arrivé à l’occasion de me demander, sans nier l’intérêt de participer à la sphère publique au jour le jour, s’il ne vaudrait pas mieux canaliser notre énergie autrement, vers des formes d’argumentation mieux développées et plus durables.

C’est justement le défi qu’a relevé Jean-Pierre Le Glaunec en proposant cet essai qui vient de paraître chez Lux Éditeur, Une arme blanche : La mort de George Floyd et les usages de l’histoire dans le discours néoconservateur. L’ouvrage se veut une réponse à une série de six chroniques signées l’été dernier par Christian Rioux, journaliste du quotidien Le Devoir. Du haut de sa tribune hebdomadaire, Rioux s’est attaqué au mouvement antiraciste qui a ressurgi dans la foulée de l’assassinat de George Floyd par un policier de Minneapolis, le 25 mai 2020. Cet incident sert avant tout de prétexte à Rioux pour exposer ses griefs à l’égard des discours sur l’injustice raciale et de la planétarisation du militantisme multiculturaliste à l’américaine. Le sort du Québec – ou plutôt, d’un certain Québec – se trouve bien sûr au cœur de ses préoccupations. Dans le dernier texte de son cycle floydien, le chroniqueur déplore l’engouement des jeunes Québécois d’origine haïtienne pour le rap, qu’il impute à une influence malsaine venue des « ghettos » des États-Unis. En s’appropriant un proverbe en langue kréyòl : « Se rat kay kap manje kay[2] », il assimile la jeunesse d’origine haïtienne à une horde de rats qui est en train de dévorer de l’intérieur la nation québécoise. Ce propos et d’autres ont beau révolter par leur hideur, les prises de position de Rioux arrivent à passer pour fondées, voire pour érudites, dans la mesure où elles s’appuient régulièrement sur des travaux en histoire. C’est à cette démarche que s’intéresse Le Glaunec.

Rioux et Le Glaunec en chassé-croisé

Rappelons que Christian Rioux, dont le nom est probablement connu pour mon lectorat n’est pas exactement le premier venu. Sa biographie sur le site du Devoir souligne qu’il « s’intéresse depuis 30 ans aux questions politiques et culturelles qui déchirent l’Europe, l’Amérique et la francophonie ». Résidant à Paris depuis plusieurs décennies, il assure une correspondance européenne pour le quotidien montréalais, en plus de ses textes d’opinion paraissant le vendredi. Il a écrit pour plusieurs autres journaux et revues, et il compte aussi à son actif deux essais, Voyage à l’intérieur des petites nations (2000) et Carnets d’Amérique (2005) ainsi qu’un recueil de poésie, Les années temporaires (2002). En 2003-2004, il a passé une année à Harvard University dans le cadre d’une bourse Nieman pour le journalisme, stage qui lui aurait permis d’approfondir ses perspectives sur « la mondialisation et ses effets sur l’identité nationale, la culture et la vie civique[3] ». Ses écrits lui ont valu plusieurs distinctions, dont le prix Olivar-Asselin de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, en 2010.

C’est au tournant des années 2010 que s’opère chez Rioux une mue idéologique, dont l’évolution est retracée par Le Glaunec, qui fera de lui l’un des ténors de la chorale francophone « du néoconservatisme ou du populisme conservateur de part et d’autre de l’Atlantique » (p. 14). Les chroniques floydiennes de l’été dernier reflètent donc une posture devenue de plus en plus rigide et réactionnaire. Les angoisses liées à la mondialisation et à la diversité ethnoculturelle se traduisent désormais par une obsession de la question identitaire. Rioux fait ainsi partie d’une constellation de commentatrices et de commentateurs « de France et du Québec qui n’ont pas hésité à exploiter la mort de George Floyd pour mieux déployer leurs armes contre leurs cibles habituelles » (ibid.) – quitte à infliger aux faits historiques des entorses tantôt furtives, tantôt grossières.

Historien à l’Université de Sherbrooke et spécialiste des Caraïbes, de la Louisiane et des États-Unis plus largement, Jean Pierre Le Glaunec est on ne peut mieux placé pour démystifier les ressorts de ce qu’il appelle le « régime de vérité » mis en œuvre par Rioux[4]. Exécutée avec brio, sa démarche aussi preuve d’une sensibilité profonde : tout en déplorant un manque désolant d’empathie envers les victimes de violences à caractère raciste, il tend la main vers le journaliste dont il critique les prétentions intellectualistes, passionné d’histoire comme lui. Dans le premier chapitre d’Une arme blanche, Le Glaunec raconte avoir été, pendant son adolescence en France, « un raciste ordinaire », passablement vulnérable aux doléances de l’extrême-droite à l’égard de l’immigration. C’est l’étude de la guerre d’Algérie et des décolonisations qui aurait déclenché sa conscientisation éthique et intellectuelle, tout en lui faisant comprendre que bien des croyances sociales reposent sur « des mensonges habilement maquillés en faits que la critique historienne permettrait de mettre au jour » (p. 27). Par rapport à la pensée de Rioux, il s’agirait d’une trajectoire inverse, géographiquement et intellectuellement. Ce chassé-croisé ouvre pour Le Glaunec un espace d’empathie à partir duquel l’historien se met à démonter les rouages de la machine Rioux.

Pour nous qui connaissons surtout le Christian Rioux aux idées aigries, l’enquête archéologique entreprise par Le Glaunec révèle une transformation pour le moins déconcertante. Ses reportages et chroniques des années 1990 font preuve d’une sensibilité autrement circonspecte sur les inégalités sociales en France et sur le racisme à l’œuvre dans la société française. « De toute évidence, écrit Le Glaunec, il fut un temps où Rioux ne refusait pas de voir la souffrance d’autres victimes que lui, un Québécois colonisé par le Canada anglais » (p. 96). Depuis lors, il en est venu à voir dans le républicanisme à la française le modèle idéal de l’État-nation. D’où une grille de lecture appliquée à des collectivités qui ne s’y prêtent pas forcément.

Démystifier un « discours d’autorité »

Il est important de cerner les mécanismes de légitimation des « discours d’autorité » (pour reprendre l’expression de la linguiste Annette Boudreau[5]) émanant de la presse, à plus forte raison quand les tenants de ces discours s’inspirent des travaux scientifiques en sciences humaines et sociales. En quoi consiste alors la méthode Rioux ? Le Glaunec explique :

Tel un historien, Christian Rioux aime s’entourer de sources, très nombreuses. Il ne les soumet jamais à la critique, cependant, un acte pourtant essentiel à tout discours prétendant au vrai. Le vrai existerait du simple fait que le chroniqueur l’énoncerait et que son acte d’énonciation serait celui d’un esprit en porte-à-faux avec une doxa étouffant la liberté d’expression. (p. 48)

Une bonne partie du lectorat sera convaincue du bien-fondé de telle ou telle prise de position puisqu’il semble y avoir une bibliographie impressionnante derrière tout ça. C’est donc à travers ce filtrage que les recherches en histoire vont atteindre la sphère publique, du moins en partie.

Pour décaper ce vernis, il suffit d’une simple vérification. Dans « Les moulins à vent » (26 juin 2020), Rioux déplorait le vandalisme d’un buste de l’écrivain Miguel de Cervantès à San Francisco. En rappelant que l’auteur du Don Quichotte avait été lui-même réduit en esclavage en Algérie, le chroniqueur cite des spécialistes de l’esclavagisme dont les travaux « attestent d’une pratique qui ne fut l’apanage d’aucune nation, race ou religion ». Traduction : assez donc de culpabiliser les Blancs ! Un ouvrage de l’anthropologue Alain Testart, L’institution de l’esclavage. Une approche mondiale (Gallimard, 2018), lui fournit un extrait à l’appui de l’exercice de relativisation auquel nous convie la chronique. Bien évidemment, Rioux ne tient pas compte de ce constat chez Testart (décédé en 2013) que Le Glaunec s’empresse de mettre en évidence : « L’esclavage noir aux colonies fut un phénomène unique et sans précédent dans le monde » (p. 55). C’est là un exemple parmi plusieurs études, y compris sur le racisme systémique et la violence policière de nos jours, dont Rioux déforme les conclusions ou dont la méthodologie se révèle douteuse au départ.

En amont de ces apparences d’expertise, il y a chez Rioux une prétention véritablement historiographique. Pour dénoncer le prétendu présentisme de la gauche identitaire, le chroniqueur du Devoir se réfère aux écrits de Marc Bloch – un autre point de rencontre potentiel entre Rioux et Le Glaunec. S’étant replongé dans un essai de l’historien français, qui prit part à la résistance antinazie et fut exécuté par la Gestapo en 1944, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1949), Le Glaunec en tire cette condamnation :

Christian Rioux a beau connaître Marc Bloch, l’un des ‘pères’ de la méthode historienne en France, son analyse historique de la mort de George Floyd […] ressemble à ce qu’un historien, selon Bloch, ne doit jamais faire : rester coll[é] à son ‘moi’, ‘travestir les mots du passé’ pour en faire des armes de guerre culturelle et prétendre dire le vrai pour mieux transmettre une idéologie délétère (p. 29).

Foncièrement démagogue, cette idéologie hallucine une inversion des phénomènes d’oppression : les antiracistes seraient les vrais racistes, nous-autres blancs serions les vraies victimes, etc. Le mouvement Black Lives Matter est ainsi perçu comme « la frange extrémiste du mouvement antiraciste » dont les objectifs, qui suscitent pourtant une large adhésion aux États-Unis et à travers le monde, seraient désavoués par Martin Luther King Jr. s’il était encore vivant[6]. De quel droit Rioux s’exprime-t-il au nom des morts ? La question se pose à plus d’une reprise.

Les États-Unis et la République d’Haïti à travers le prisme de la France

Le rapport de Rioux aux États-Unis frise la schizophrénie. Il s’agit tantôt que de défendre l’héritage politique américain et de minimiser les effets du racisme, tantôt d’insister sur ceux-ci pour mieux soustraire le Québec (et la France) à ces mêmes dynamiques. C’est l’une des contradictions que Le Glaunec dégage de façon éloquente :

Las des accusations portées contre le colonialisme européen et l’esclavage américain – lire : contre les « Blancs » –, il invoque l’universalité de la pratique esclavagiste dans l’histoire; mais quand l’humanité entière s’émeut de la mort de George Floyd, il insiste pour dire que, dans ce cas précis, le mal n’appartient qu’au peuple des États-Unis (p. 75).

La tentative de concilier ces deux pôles passe par la transposition du républicanisme néoconservateur à la française à la situation américaine. À la vision d’un Martin Luther King Jr., héraut du versant « républicain » (au sens français) du mouvement des droits civiques, se serait opposé le courant « séparatiste » revendiqué par Malcolm X et, de nos jours, Black Lives Matter. Aux yeux de Rioux, cette deuxième tendance s’accompagnerait d’un ensemble de notions pernicieuses associées à la gauche états-unienne. Cette dichotomie factice ne résiste guère à l’analyse de Le Glaunec, assortie de précieux repères historiques dans le chapitre « Le prétexte George Floyd » (p. 43-73).

À mon sens, la clé de voûte de la grille de lecture riouxienne se trouve dans son billet sur la jeunesse québécoise d’origine haïtienne (17 juillet 2020). Non content de banaliser les effets du racisme systématique, il regrette que ces jeunes entretiennent une identification quelconque avec les cultures d’autres peuples noirs, jusqu’à nier la pertinence d’une telle affiliation : « Quoi de commun en effet entre un rappeur de Détroit, un paysan des Gonaïves et un ouvrier de Dakar ? » (ibid.). Pour appuyer son dire, il cite de courts passages de l’essai de Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952), dont cette phrase : « je n’ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives. » Pour qui a suivi les débats sur les injustices raciales et sur « le mot en N », force est d’avouer qu’il s’agit plutôt de problématiques actuelles que de « réparations rétroactives ».

Avant de résumer les propos de Le Glaunec et d’apporter mes propres réflexions, il importe de donner la parole au collectif de personnalités d’origine haïtienne qui ont signé une réponse dans Le Devoir quelques jours plus tard. Leurs objections mettent le doigt sur l’essentiel :

Sous la facture qui se veut élogieuse au sujet de l’identité haïtienne, cette chronique véhicule une image toxique et fausse de l’essence même de notre identité et nous déplorons que Le Devoir ait permis qu’elle s’étale dans ses pages. À l’heure où le meurtre de George Floyd à Minneapolis éveille une prise de conscience de la responsabilité collective dans l’éradication du racisme anti-Noirs, il nous paraît inconcevable que Le Devoir ait l’audace de critiquer le sentiment d’appartenance des Haïtiens et de la diaspora haïtienne à l’identité noire.

Dans ce texte odieux, dépourvu de sens historique et erroné sur la question de la construction du processus identitaire, l’auteur s’arroge le droit de dicter d’un ton paternaliste comment les jeunes d’origine haïtienne du Québec devraient se définir[7].

On a du mal, en effet, à s’imaginer que l’émancipation de l’esprit prévue par Fanon passerait par une injonction magique que des jeunes recevrait d’un journaliste. Aux phrases de l’auteur des Damnés de la terre pourraient être juxtaposées celles d’un autre grand Martiniquais, Aimé Césaire, qui, en 1956, quittait le Parti communiste français sur ces mots : « [C]e que je veux, c’est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs, et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme », avant de préciser : « Ma conception de l’universel est celle d’un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers[8]. »

L’aspect le plus saugrenu réside dans l’affirmation selon laquelle l’identification aux cultures noires représenterait une nouveauté. « À l’entendre, les Haïtiens seraient récemment devenus des ‘Noirs’ en raison de la force des modèles d’explication et de nomination proprement états-uniens », note Le Glaunec (p. 85). Pour faire passer une telle énormité, Rioux s’ingénie à réinventer l’histoire de la Révolution haïtienne (1791-1804) contre la France esclavagiste :

Lorsque Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, inspirés par l’esprit des Lumières, boutent les armées napoléoniennes hors d’Haïti, les Haïtiens fondent une nation libre et indépendante dont ils sont toujours les héritiers malgré ses vicissitudes. Certes, les luttes entre noirs et mulâtres ne cesseront pas pour autant, mais en conquérant leur indépendance, les Haïtiens se présenteront au monde non plus comme une ethnie ou une race, mais en tant que nation libre, républicaine, indépendante et égale à toutes les autres. D’où le choc de voir aujourd’hui de jeunes Haïtiens se prendre, si l’on peut dire, pour des Noirs alors que, contrairement à leurs frères américains, ils se sont libérés de cette appartenance raciale pour s’ériger en nation. (17 juillet 2020)

En nommant deux grandes figures et en brossant – habilement il faut dire – les grandes lignes de cet épisode pour le relier aux thématiques du présent, ce résumé semble cohérent. Contrairement à son traitement d’autres sujets, Rioux ne s’appuie ici sur aucune référence.

Or, les ouvrages sur la Révolution haïtienne se multiplient depuis une trentaine d’années, faisant ainsi avancer les réflexions sur l’héritage idéologique de cet événement majeur de l’histoire du monde atlantique. Sous ce rapport, les écrits de l’anthropologue haïtien Michel-Rolph Trouillot demeurent fondamentaux. Selon la thèse qu’il formulait dans son ouvrage Silencing the Past: Power and the Production of History (1995), l’originalité de la Révolution haïtienne aurait consisté en une profonde mise en cause de la pensée européenne, y compris de l’universalisme des Lumières, inséparable de la vision du monde colonialiste.Son caractère radical, voire « impensable » selon Trouillot, se serait exprimé à même les actes et les pratiques des anciens esclaves déterminés à conquérir leur liberté :

Chacune de ses étapes – qui ont précédé et préparé l’émergence d’un « État noir », encore du domaine de l’impensable jusqu’au vingtième siècle – remettait davantage en question l’ordre ontologique de l’Occident et l’ordre mondial du colonialisme[9].

Alors que la thèse de Trouillot minimise la portée des textes révolutionnaires et postrévolutionnaires, des recherches plus récentes s’efforcent de restituer à ces écrits leur juste place dans l’évolution de la pensée anticolonialiste et de la philosophie politique plus généralement[10].

Le radicalisme du projet révolutionnaire haïtien

Afin de bien souligner l’irréductibilité du projet révolutionnaire haïtien au libéralisme des Lumières – aspect sur lequel Le Glaunec passe un peu rapidement – je me permets de présenter des extraits de deux documents qui sont associés à la naissance de la nation haïtienne. L’indépendance d’Haïti est proclamée le 1er janvier 1804, aux Gonaïves. Cette déclaration prend la forme d’un serment prêté par Dessalines et un groupe d’officiers de « l’armée indigène ». La signature de cet acte est suivie d’une proclamation du chef d’État qui en élabore sa vision. Ce discours insiste sur l’impossibilité d’une fraternité quelconque avec l’ancienne métropole :

Qu’avons-nous de commun avec ce peuple bourreau? Sa cruauté comparée à notre patiente modération; sa couleur à la nôtre; l’étendue des mers qui nous séparent, notre climat vengeur, nous disent assez qu’ils ne sont pas nos frères, qu’ils ne le deviendront jamais et que, s’ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions[11].

C’est dans ces termes que sont justifiés les « massacres de Blancs » qui hanteront longtemps l’imaginaire collectif en France et dans d’autres pays esclavagistes. Ici, c’est l’affirmation identitaire qui retient mon attention : ayant subi le racisme colonialiste, le peuple haïtien est appelé à assumer sa différence face au monde blanc.

Or, l’une des séquelles de l’ordre racial d’avant sera la survivance du préjugé de couleur à l’intérieur de la société haïtienne elle-même, facteur de divisions. Dessalines cherche à y remédier en imposant une identité raciale unique dans la constitution impériale du 20 mai 1805 : « Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, dont le chef de l’État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs[12]. » Ces discours et dispositifs sont destinés à rompre l’équivalence entre la peau noire et la condition servile, tout en consolidant la nation. « Être noir en Haïti », résume Le Glaunec, « c’est donc être libre et avoir des droits » (p. 87). Et si, pour les jeunes du Québec issus de l’immigration haïtienne, l’identification aux peuples noirs était aussi affaire de mémoire culturelle ?

Rioux, le rap et la peur d’une planète noire

À première lecture, on pourrait croire que Christian Rioux déteste le rap. Il reproche aux « jeunes Haïtiens de Montréal » d’apprécier ce genre musical qui les pousse à « se qualifier d’abord de ‘Noirs’, s’affubler de t-shirts en anglais [et] mimer les rappeurs américains […] » (17 juillet 2020). À ses yeux, cet engouement obéirait avant tout à l’impérialisme culturel des États-Unis, vecteur de « l’idéologiste racialiste qui déferle aujourd’hui sur l’Amérique et sur le monde » (ibid.). Le Glaunec montre que ce ne fut pas toujours ainsi et qu’en 2005 Rioux avait même défendu des groupes de rap français accusés d’avoir attisé les émeutes des banlieues. Lorsque le hip-hop entre dans sa ligne de mire, c’est pour critiquer la démarche linguistique du trio acadien Radio Radio, lauréat en 2012 du prix de l’album hip-hop de l’année de l’ADISQ. En adoptant « la sous-langue d’êtres handicapés en voie d’assimilation », soit un français acadien fortement mâtiné d’anglais, le groupe pratiquait, selon Rioux, une forme de « créole[13] ». Ce propos, qui trahit une ignorance totale de la genèse des langues créoles, et d’autres remarques à l’endroit d’artistes acadiens et de groupes hip-hop, n’ont pas manqué de faire réagir[14]. Au-delà d’un simple souci à l’égard de la qualité du français, ce purisme linguistique traduit un impératif de pureté culturelle auquel la logique raciste est loin d’être étrangère.

Sur ce point, Le Glaunec rappelle que le mépris de la langue de l’autre rejoint « une longue tradition d’infériorisation des personnes afrodescendantes en raison d’une maîtrise jugée approximative de la langue (du maître) et à une longue tradition de caricature visible jusqu’à tout récemment au Québec dans la pratique du blackface » (p. 103-104). À cela, j’ajouterais que le reproche de mimétisme que Rioux adresse aux jeunes s’inscrit tout autant dans une longue tradition de préjugés racistes. Il me serait possible d’indiquer en note de bas de page une longue liste d’écrits du dix-neuvième siècle – littéraires, journalistiques et scientifiques – signalant la prétendue propension chez les Africains et personnes d’origine africaine à « imiter ». C’est dans ce fond-là que puise Rioux lorsqu’il décrit « le choc de voir aujourd’hui de jeunes Haïtiens se prendre, si l’on peut dire, pour des Noirs » (17 juillet 2020). Ses Noirs à lui, Rioux les préfère incolores, autant que faire se peut.

L’identité noire des jeunes d’origine haïtienne ne traduirait-elle que le rejet du Québec et le désir d’afro-américanité ? Il serait tout aussi légitime de soutenir que leurs postures identitaires, jusqu’au discours contestataire, représenteraient plutôt autant de facettes du devenir québécois. Sean Mills soutient que l’expérience de la première génération d’immigrés haïtiens (années 1960 et 1970), confrontée à la discrimination dans leur terre d’accueil, aurait contribué « au développement d’un contre-récit sur la société québécoise », en dialogue avec d’autres mouvements de solidarité[15]. Alors que leur militantisme diasporique demeure fortement orienté vers Haïti, les préoccupations de la deuxième et troisième génération amènent cette jeunesse à élargir son horizon d’appartenance : c’est l’appel de la diaspora noire, riche de ses ressources discursives et symboliques transnationales. Le hip-hop en fait partie, bien sûr. Voilà le phénomène que dénonce Rioux, en le simplifiant à outrance. Déjà en 1997, Maryse Potvin notait que c’est « en l’absence d’un mouvement capable de donner sens à leur expérience et au racisme [que] ces jeunes se tournent vers les mouvements noirs américains[16] ». Ses travaux montrent que le phénomène est à la fois complexe et logique :

Pour ces jeunes, la recherche de « leurs racines » ne s’oppose pas à la citoyenneté, car ils estiment que plus ils travaillent ces « racines », plus ils atteignent l’universel et plus ils développent une forte capacité de défendre leurs droits, de s’intégrer et de « s’imposer » dans la société québécoise. Leur discours traduit, d’abord et avant tout, celui de leur citoyenneté[17].

Les remous de la dernière année nous l’ont bien appris : dès que l’on veut parler de racisme au Québec, l’accusation de vouloir importer une idéologie antiraciste jugée « étrangère », c’est-à-dire « américaine », risque de surgir. Ne pourrait-on pas affirmer plutôt que c’est une stratégie d’insertion dans une société québécoise qui n’est pas dépourvue, justement, de préjugés racistes et de racisme systémique ?

Pressé de condamner l’attrait des « ghettos américains », Rioux se méprend sur l’attractivité qu’exerce le hip hop à l’échelle planétaire. Dans la mesure où le rap fait l’objet d’appropriations locales et hautement créatives, le genre offre, comme l’affirme une spécialiste de la scène gabonaise, « un puissant site d’observation des dynamiques identitaires et des rapports à la mondialisation en cours chez les jeunesses urbaines d’Afrique et de la diaspora » ainsi que dans la quasi-totalité des sociétés contemporaines[18] ! Ce phénomène n’est guère nouveau. Le rap francophone commence à éclore peu après la naissance du genre dans les années 1970s. (À ce sujet, la récente série de reportages de Radio France internationale, Quarante ans de rap français, s’avère fort instructive.) Le hip hop haïtien, dont l’une des branches est le rap kréyòl, suit de près, grâce dans un premier temps aux efforts de Master Dji (Georges Lys Hérard, 1961-1994). Inspiré par la vie musicale qu’il découvre à New York et à Paris, il lance une première chanson en créole en 1982 (« Vakans ») et devient ainsi l’un des pionniers du genre. Du fait de la présence des populations haïtiennes aux États-Unis, Miami devient une plaque tournante de la scène hip-hop dont le développement est favorisé par une circulation intense entre Haïti et les communautés de la diaspora. Lorsque j’ai participé au congrès de l’Association d’études haïtiennes, tenu à Port-au-Prince en 2013, j’ai écouté une communication sur une enquête ayant recensé non moins de 15 000 groupes de rap dans la seule région de la capitale haïtienne.

Certes, on a le droit de ne pas apprécier le rap, mais il est injuste d’en dire n’importe quoi en enfermant ses enthousiastes dans le pur mimétisme. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter quelques minutes du premier album de Barikad Crew, l’un des groupes les plus populaires des années 2000, Goumen pou sa w kwè (« Luttez pour ce que vous croyez »; 2002). Le morceau d’introduction s’ouvre l’hymne nationale, « La Dessalinienne ». Sans lâcher les rythmes puissants concoctés par ses DJs, le style de Barikad Crew flirte à tout moment avec les autres genres de la musique populaire haïtienne, comme le konpa et le rara, associés au Carnaval. Christian Rioux a-t-il pris la peine de s’informer sur l’existence des groupes comme Barikad Crew ? S’est-il renseigné sur les préférences musicales des jeunes sur qui se portent ses jugements à l’emporte-pièce ?

En raison de la situation d’Haïti depuis le milieu du vingtième siècle, la nation haïtienne en est venue à dépasser largement les frontières de son État[19]. Cette réalité implique forcément des processus de négociation et de recomposition identitaires, d’un contexte à l’autre, d’une génération à l’autre. Autant l’identification à la diaspora noire répond à des dynamiques internes au Québec, autant la mise en contact avec les productions culturelles y étant associées passe par les réseaux familiaux à l’échelle de l’Amérique du Nord. La majorité des jeunes Québécoises et Québécois d’origine haïtienne ont des oncles et des tantes, des cousines et des cousins, etc. dans les grandes villes du nord-est des États-Unis (New York, Boston, Philadelphie…), en Floride et ailleurs. Les jeunes générations établies là-bas connaissent, elles-mêmes, leur propre intégration, voire une certaine « dédiasporisation », voire une « afro-américanisation », certes, par rapport à l’orientation de leurs parents[20]. Si les jeunes du Québec pratiquent si aisément l’anglais et se tournent (aussi) vers la culture afro-américaine, c’est en partie à la faveur de ces proches relations. Christian Rioux voudrait-il couper ces jeunes de leur parenté américaine – construire un mur pour protéger le Québec contre la menace noire ?

Le titre de l’un des plus albums les plus marquants de l’âge d’or du hip-hop, Fear of a Black Planet (1990) du groupe new-yorkais Public Enemy, renvoie à la hantise, selon la mentalité raciste, de la contamination culturelle de la société blanche au contact de la jeunesse afro-américaine. Une angoisse semblable anime le discours de Rioux. Le Glaunec a raison de souligner que le chroniqueur

ne fait que rejouer, avec plusieurs décennies de retard, la partition de la guerre culturelle menée par les grandes figures du conservatisme américain […] qui décrivent le rap comme une musique de « dégénérés », violente, obscène, antipatriotique et symptomatique du déclin de l’Amérique. (p. 106)

Qui imite qui alors ?

Conclusion : on n’a jamais tout compris

Concis et entraînant, l’essai de Le Glaunec peut porter à croire que seuls les « vrais » historiens devraient se mêler d’histoire. Il en va de même de ma propre lecture des chroniques de Rioux et d’Une arme blanche. Mais ce n’est pas le but de nos interventions. Il s’agit plutôt que faire valoir une approche qui consiste à s’interroger sur les réalités du passé au lieu de se servir d’écrits en histoire de manière sélective pour proclamer de prétendues certitudes. Nul besoin d’un doctorat pour avoir l’esprit critique.

Mauvaise foi ou folie des grandeurs chez le chroniqueur du Devoir ? Pour Le Glaunec, « Christian Rioux est convaincu d’être un apôtre de la vérité dont la passion s’égrène en autant de stations de pèlerinage qu’il y a de vendredi dans une année » (p. 51). Tout en jouant sur les angoisses collectives et en confortant les préjugés les plus crus, il donne l’impression d’avoir tout compris – et ses lectrices et lecteurs en ressortent dans l’illusion de comprendre parfaitement ce qui les dérange. Pourtant, s’il y a une chose que l’étude de l’histoire nous apprend, c’est qu’on n’a jamais tout compris.

[1] Martin Pâquet, « Enjeux de l’histoire des migrations et de la diversité culturelle au Québec », dans C. Hauser, P. Milani, M. Pâquet et D. Skenderovic (dirs), Sociétés de migrations en débat – Québec-Canada-Suisse : approches comparées, Québec, PUL, 2013, p. 43.

[2] C’est le rat de la maison qui mange la maison.

[3] « Nieman names 66th class of fellows », The Harvard Gazette, 29 mai 2003. [En ligne : https://news.harvard.edu/gazette/story/2003/05/nieman-names-66th-class-of-fellows/; consulté le 10 février 2021]

[4] Parmi ses travaux pertinents, signalons son livre de 2014, L’Armée indigène : la défaite de Napoléon en Haïti`(Montréal : Lux Éditeur, 2014).

[5] Annette Boudreau, « Les idéologies linguistiques chez quelques chroniqueurs du journal Le Devoir de 1990 à 2015 : examen d’un discours d’autorité », Francophonies d’Amérique, nos 42-43, 2016, 125-140. [https://doi.org/10.7202/1054038ar]

[6] Christian Rioux, « Pauvre Luther King », Le Devoir, 12 juin 2020, p. A3, cité dans Le Glaunec, p. 30.

[7] « Une image toxique et fausse de l’essence même de notre identité », Le Devoir, 17 juillet 2020, p. B12.

[8] Aimé Césaire, « La lettre à Maurice Thorez » (24 octobre 1956), L’Humanité, publiée en ligne le 18 avril 2008. [En ligne : https://www.humanite.fr/node/488777; consulté le 13 février 2021]

[9] Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History, Boston, Beacon Press, 1995, p. 89.

[10] Voir, parmi de nombreux ouvrages pertinents, ceux de Nick Nesbitt, Caribbean Critique: Antillean Critical Theory from Toussaint to Glissant (Liverpool, Liverpool University Press, 2013) et de Marlene L. Daut, Baron de Vastey and the Origins of Black Atlantic Humanism (New York, Palgrave Macmillan, 2017).

[11] Recueil général des lois et actes du gouvernement d’Haïti depuis la proclamation de l’indépendance jusqu’à nos jours, tome I : 1804-1808, 2e édition, mis en ordre et publié par le baron Linstant de Pradine, Paris, A. Durand et Pédone-Lauriel, 1886, p. 3.

[12] Louis-Joseph Janvier, Les Constitutions d’Haïti, Paris, Marpon et Flammarion, 1886, p. 32. Cité par les auteurs du texte collectif « Une image toxique et fausse de l’essence même de notre identité » et par Le Glaunec, p. 86.

[13] Christian Rioux, « Radio Radio », Le Devoir, 26 octobre 2012, p. A3.

[14] Cf. Marc Cassivi, Mauvaise langue, Montréal, Éditions Somme toute, collection « Manifestement », 2016, 104 p. Pour une analyse critique de la réception de Radio Radio au Québec, vois Catherine Leclerc, « Radio Radio à Montréal : ‘la right side of the wrong’ », Revue de l’Université de Moncton, vol. 47, no 2, 2016, p. 95-128.

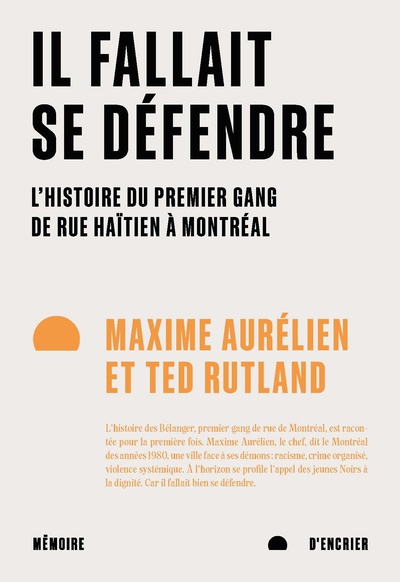

[15] Sean Mills, Une place au soleil : Haïti, les Haïtiens et le Québec, traduit par Hélène Paré, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016, p. 18.

[16] Maryse Potvin, « Les jeunes de la deuxième génération haïtienne au Québec : entre la communauté ‘réelle’ et la communauté ‘représentée’ », Sociologie et sociétés, vol. 29, no 2, 1997, p. 79.

[17] Maryse Potvin, « Blackness, haïtianité et québécitude : modalités de participation et d’appartenance chez la deuxième génération d’origine haïtienne au Québec », dans Maryse Potvin, Paul Eid et Nancy Venel (dirs), La deuxième génération issue de l’immigration. Une comparaison France-Québec, Montréal, Athéna, 2007, p. 170. Voir aussi, de la même auteure, « La réciprocité des regards entre deux générations d’origine haïtienne au Québec », Migrations Société, vol. 113, no 5, 2007, pp. 169-206.

[18] Alice Aterianus-Owanga, « Le rap, ça vient d’ici ! » : musiques, pouvoir et identités dans le Gabon contemporain, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection « Le (bien) commun », 2017, p. 13. Voir aussi Melissa Ursula Dawn Goldsmith et Anthony J. Fonseca (dirs), Hip Hop around the World: An Encyclopedia, Santa Barbara et Denver, Greenwood / ABC-Clio, 2018, 894 p.

[19] Voir Michel S. Laguerre, Diasporic Citizenship: Haitian Americans in Transnational America, Basingstoke, Macmillan Press et New York, St Martin’s Press, 1998.

[20] Stéphanie Melyon-Reinette, « Afro-Américanisation : d’Haïti à New York City », Cahiers Sens public, vol. 10, no 2, 2009, p. 57-67. [En ligne : https://doi.org/10.3917/csp.010.0057; consulté le 15 février 2021] et, de la même auteure,

Articles sur les mêmes sujets