Le difficile retour du soldat Lapointe

19 min

Par Mathieu Arsenault, candidat au doctorat en histoire à York University

Soldat Arthur-Joseph Lapointe Source : Le Québec : Une histoire de famille Crédit Archives privées de Jean Lapointe

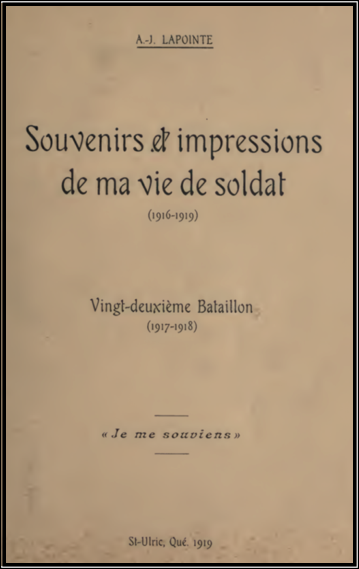

Faisant partie des quelque 35 000 Canadiens français engagés dans le Corps expéditionnaire canadien, Arthur-Joseph Lapointe est parmi les très rares soldats à avoir tenu un journal personnel au quotidien. Témoignant de son service durant la Première Guerre mondiale, ses mémoires publiés dès 1919 sous le titre Souvenirs et impressions de ma vie de soldat offrent une vision de la guerre « à hauteur d’homme »[1]. Originaire de Saint-Ulric, un village près de Matane alors connu sous le nom de Rivière-Blanche, le soldat Lapointe a débuté son aventure le conduisant jusqu’en Angleterre et sur les champs de bataille de France à l’automne 1916. Dans son journal, il partage l’intimité de son expérience à travers un récit qui fait vivre aux lecteurs.trices les émotions qui l’habitent à différents moments de son parcours. À la veille du départ pour l’Europe à l’automne 1916, Lapointe se confie par exemple sur les émotions qui l’envahissent au moment de quitter son frère Alphonse :

Malgré tous mes efforts pour me montrer courageux, je ne puis surmonter l’émotion intense dont mon âme est remplie et je sens des sanglots me monter à la gorge. Pendant plusieurs instants je ne puis proférer une parole et cependant j’aurais une multitude de choses à dire… […] Le train va bientôt partir et ce frère que j’ai devant moi, je ne le reverrai probablement jamais… À travers les larmes, je le regarde longuement, voulant à jamais graver ses traits dans ma mémoire[2].

À ce moment, le jeune soldat est bien conscient des risques auxquels il s’expose en allant à la guerre ; sa plus grande angoisse étant de mourir loin de sa famille. Arrivé en Angleterre en octobre 1916, Lapointe y passe l’hiver à suivre son entraînement. Ce n’est qu’au printemps 1917 qu’il est placé sur un navire qui le conduit en France. Après plusieurs mois de service dans les tranchées de France et de Belgique, le soldat note que « plusieurs camarades sont atteints d’une maladie mystérieuse. Ils sont soudainement frappés d’une fièvre très forte et d’un violent mal de tête qui leur arrache des plaintes »[3]. Le lendemain, Lapointe lui-même est la proie d’un grand malaise :

Comme j’atteins la tranchée, je suis tout à coup pris de vertige. Tout tourne autour de moi. Mes jambes flageolent, puis je tombe évanoui sur le sol. Quand je reviens à moi au bout d’un instant, un bandeau de fer m’étreint les tempes, et je me sens le cœur chaviré. Je suis tellement mal, que je crois que je vais mourir. […] D’autres soldats dans la tranchée sont atteints du même mal et demandent à être évacués. Il ne reste plus un brancardier disponible dans notre compagnie[4].

Bien qu’il soit impossible de savoir si ce mystérieux mal est dû à la première vague de l’épidémie de grippe espagnole qui sévit en France au printemps 1918, on note néanmoins qu’il y a une inquiétude notable face à la maladie qui semble alors se répandre parmi les rangs canadiens. Toutefois, Lapointe commence rapidement à retrouver ses forces après quelques jours d’alitement, juste à temps pour recevoir la bonne nouvelle : il doit se rendre en Angleterre suite à une recommandation pour la promotion au rang d’officier. C’est avec le soulagement de s’éloigner de l’horreur des champs de bataille afin de suivre son cours d’officier que le soldat Lapointe s’embarque pour l’Angleterre le 14 juillet 1918. Pendant qu’il poursuit sa formation au Camp de Branshott, au nord de Portsmouth, Lapointe est à nouveau saisie de malaises et est conduit à l’hôpital à cause de violents maux de têtes et de brûlures à l’estomac. C’est de son lit d’hôpital où il a le loisir de songer au bonheur du retour auprès de sa famille qu’il apprend la nouvelle de l’Armistice. Connaissant bien le visage particulièrement cruel de cette guerre, c’est avec une joie immodérée qu’il reçoit la nouvelle de l’arrêt des hostilités. Le 11 novembre, il écrit :

Étendu sur un lit d’hôpital, suant la douleur … je puis difficilement réaliser ce qui se passe autour de moi. Des cris joyeux … L’ARMISTICE… La fin de la guerre, l’arrêt de l’effroyable tuerie… le prochain retour au pays… Toutes ces choses se mêlent dans mon cerveau malade et je ne puis concevoir la grandeur des événements qui se déroulent en ce jour mémorable[5].

Son état de santé allant en s’améliorant, Lapointe se prend déjà à anticiper l’heureux jour des retrouvailles avec sa famille. Le 13 novembre il note par exemple : « [L]e médecin m’a promis que je pourrai me lever dans dix jours. Je puis donc maintenant songer à toutes ces joies que me procurera mon prochain retour au milieu de tous les miens »[6]. À ce moment, Lapointe est bien loin de se douter des drames qui se jouent dans son coin de pays, pourtant si loin de la guerre. À peine une dizaine de jours plus tard, son enthousiasme laisse place à l’inquiétude alors que le courrier en provenance du Canada apporte les premières mauvaises nouvelles :

À l’hôpital, 25 novembre 1918

Je suis vivement inquiet. Je viens de recevoir une lettre de ma famille m’annonçant qu’un de mes frères était dangereusement malade. « Quand tu recevras cette lettre, me dit-on, probablement qu’il ne sera plus ». Oh ! cette cruelle incertitude dans laquelle je vis… Si cette énorme distance n’existait pas, comme je volerais là-bas afin de savoir… Mais il me faut attendre, impuissant à rien faire[7].

La grande distance séparant Lapointe de sa famille est d’autant plus cruelle que les nouvelles prennent du temps à traverser l’Atlantique. Depuis son lit d’hôpital, Lapointe ne sait encore rien du drame qui se déroule chez lui. Au pays, la presse locale a déjà annoncé la mesure des ravages que la grippe espagnole à fait chez les Lapointe quelques dix jours avant qu’Arthur-Joseph n’ait reçu sa lettre. Croyant son frère souffrant, il ne connait pas tous les détails contenus dans l’article du Progrès du Golfe sur cette famille durement éprouvée par la perte de cinq frères et sœurs.

Sans avoir pleinement conscience de la gravité de la situation, Lapointe note les détails d’un rêve presque prémonitoire qui l’a hanté dans la nuit du 29 novembre.

30 novembre 1918.

J’ai fait cette nuit un pénible rêve. Ma plus jeune sœur m’est apparue vêtue de deuil. Elle m’a conduit devant une rangée de tombes, et du doigt, elle me désignait par leur nom les tombes de mes frères et sœurs qui n’étaient plus… « Moi-même, je suis morte, me dit-elle, mais le bon Dieu m’a accordé la grâce de passer cette journée avec toi ». Puis la vision a disparu, et je me suis éveillé. Pendant le reste de la nuit, je n’ai pu dormir.

Aucune nouvelle de la famille ne m’est encore parvenue et je suis inquiet à mourir. On dit que la grippe fait de terribles ravages là-bas.

Pourquoi ne m’écrit-on pas ?[8]

Toujours sans nouvelle, le 6 décembre il écrit :

Je suis de retour au bataillon. Je n’ai encore reçu aucune nouvelle de ma famille. Je ne sais plus que penser. Je songe parfois au pénible rêve que j’ai fait à l’hôpital, et je vis dans des inquiétudes sans nom. Je ne puis participer à aucune distraction, je ne puis prendre aucun plaisir. L’image de ma famille en deuil m’apparaît à tout instant. Je ne puis comme tous mes compagnons jouir du bonheur qu’aurait pu me procurer la fin de la guerre[9].

De plus en plus inquiet face à l’absence de courrier apportant des nouvelles de sa famille, Lapointe se demande ce qui peut bien se passer à la maison. Les circonstances avec lesquelles il apprend l’ampleur des ravages fait par la grippe espagnole chez ses frères et sœurs sont tout à fait romanesques. C’est avec une telle candeur qu’il les relate dans son journal, qu’il est préférable de laisser toute la place aux mots choisis par Lapointe pour décrire cette scène, de même que son difficile retour au Canada.

Extrait de Souvenirs et impressions de ma vie de soldat, publié par Arthur-Joseph Lapointe en 1919[10]

Camp de Bramshott. 20 décembre 1918.

Camp de Bramshott. 20 décembre 1918.

On est venu me dire que mon cher P.-A. Gagnon était de retour au bataillon après un long séjour à l’hôpital. Je ne puis croire à cette nouvelle, il doit y avoir erreur. « Non, m’a-t-on dit, c’est bien P.-A. Gagnon qui était guide à la Cie B. du 22ème ». Je me fais conduire à la hutte qu’il habite. Je surprends mon brave compagnon des mauvais jours… occupé à faire son sac. Avec quelle joie nous nous retrouvons tous deux. Tout à coup, j’aperçois sur sa poitrine un bouton de sa tunique recouvert de noir.

Lapointe – Mais de qui portes-tu le deuil, mon pauvre Albert?

Gagnon – Ma sœur Eva.

Je lui offre mes sincères sympathies. Moi-même je suis très inquiet, lui dis-je, je n’ai reçu aucune nouvelle de ma famille depuis très longtemps, et leur dernière lettre m’annonçait que mon frère était mourant.

Gagnon – J’ai reçu une lettre de mes parents m’annonçant qu’en effet, il y avait beaucoup de maladie chez vous.

Lapointe – Veux-tu me laisser voir cette lettre ?

Ma demande paraît beaucoup l’embarrasser, ce qui augmente mon inquiétude.

Gagnon – Je crois que je l’ai égarée, je ne sais plus où elle est.

Lapointe – Non, mon cher Albert, ne mens pas, tu l’as encore cette lettre. Elle contient de graves nouvelles que tu voudrais me cacher. Pourtant, je veux savoir, j’ai vécu trop longtemps dans une mortelle incertitude. Je sais qu’il y a eu du malheur là-bas chez nous… et je veux le connaître. L’incertitude pour moi aujourd’hui est plus cruelle que la plus dure vérité. Au nom de notre vieille amitié, au nom de toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble, tu vas me faire voir cette lettre. Mets-la dans ta tunique, et viens me rejoindre dans quelques instants à ma chambre. Je vais t’attendre.

Comme je quitte la hutte, je demande à Dieu le courage de supporter vaillamment l’épreuve que je sens prête à fondre sur moi. L’armistice n’aura donc pas mis fin à toutes mes souffrances? Un grand malheur plane sur moi, je le sens. Peu après mon arrivée à ma chambre, mon ancien camarade me rejoint. Malgré la différence du rang qui existe entre le simple soldat et l’officier, je veux que dans l’intimité, nous soyons toujours camarades comme autrefois dans les tranchées.

Gagnon – Mon cher Arthur, cette lettre renferme de graves nouvelles, il va te falloir beaucoup de courage pour supporter l’épreuve.

D’une main nerveuse j’ouvre la lettre, je m’arrête un instant, ne sachant si je dois lire, si je dois immédiatement connaître ou ignorer le grand malheur que cette lettre renferme. Je me décide enfin à la lire. Ah ! comme la vie est cruelle parfois. Ma plus jeune sœur, celle dont l’image m’était apparue dans mon triste songe, ainsi que deux frères, ont été emportés par la terrible épidémie de grippe.

Oh mon Dieu! Pourquoi ne suis-je pas mort là-bas, moi plutôt qu’eux ! Mon pauvre ami s’est approché de moi, il tente de me consoler, en essuyant les larmes qui coulent sur mes joues.

Lapointe – J’étais trop fier, lui dis-je, en songeant que bientôt, je retournerais au pays revoir tous les miens, après avoir conquis mes galons de lieutenant, sur les champs de bataille. Maintenant ce n’est qu’avec tristesse que je songerai au retour.

Camp de Branshott. 1er janvier 1919.

Je reçois une lettre de ma famille m’annonçant la mort de mon frère Anselme. On a voulu faire le silence sur les autres disparus, croyant sans doute que mon chagrin serait déjà assez profond.

Un soldat de mon village que j’ai rencontré aujourd’hui m’a offert ses sympathies en me disant. « Pauvre ami, mais c’est épouvantable, tu as perdu six membres de ta famille pendant l’épidémie de grippe ». « Non, lui dis-je, j’ai perdu deux frères et une sœur ». « Ah oui, reprend-il, c’est une autre famille ». Cependant je crois lire sur sa figure un air d’embarras. « Mon Dieu ! ayez pitié… C’est trop cruel… La mort n’avait donc pas chez nous complété sa moisson quand la famille de mon cher camarade lui annonçait le malheur déjà si terrible qui me frappait ».

Je ne saurai donc l’étendue de mon malheur que lorsque je serai de retour dans ma famille ? Ce sera donc, jusque-là, des jours remplis d’inquiétude que j’aurai à vivre.

Liverpool. 27 janvier 1919.

Je prends place aujourd’hui sur le bateau qui me ramènera au pays. Des cabines de première classe sont assignées aux officiers. La mienne donne sur la mer et j’en suis bien heureux, car je pourrai tout au moins jouir de la vue reposante des flots pendant toute la traversée.

Vers neuf heures le paquebot laisse les quais. Dans la nuit sombre, les feux du grand port de mer anglais scintillent d’un vif éclat. Une fanfare qui nous a accompagnés jusque sur les quais se fait encore entendre, et ses notes bientôt emportées par la brise ne parviennent plus que faiblement à nos oreilles.

Pendant que tous ceux qui m’entourent manifestent gaiement leur joie de pouvoir enfin retourner au pays, moi je reste un peu indifférent à ce spectacle. Je ne puis goûter les joies que je m’étais tant promises, alors que là-bas, sur les champs de bataille, je caressais le rêve incertain du retour…

Lassé, je regagne ma cabine. En y entrant, je trouve un message du Roi, imprimé sur papier blanc, nous souhaitant un heureux retour dans nos familles…

Le retour au pays. 6 février 1919.

Quand je m’éveille, le matin, nous sommes en face de Halifax. Une épaisse couche de neige couvre toute la région environnante.

Je me sens le cœur déborder de joie devant cette terre que je n’avais jamais cru revoir. Vers huit heures, le paquebot touche les quais puis nous débarquons. Nous prenons presque aussitôt place sur un train qui nous emportera vers Québec. Avant que le train s’ébranle, j’adresse un message à mon père, ainsi conçu. « Arrivé ce matin Halifax, suis en route pour Québec, rencontrez-moi Mont-Joli ». Je songe un instant à la joie que ces quelques mots apporteront au foyer. […]

Plus nous avançons, plus je sens mon cœur s’emplir de joies et de craintes tout à la fois ; joie de revoir bientôt mon village, crainte d’apprendre de nouveaux malheurs. Vers le soir, je demande à un employé du chemin de fer vers quelle heure nous passerons à Mont-Joli. « Très tard dans la nuit », me répond-on.

Je m’allonge sur un lit, afin de prendre un peu de repos, mais le sommeil ne vient pas. Trop de pensées se pressent dans mon cerveau.

À deux heures du matin, nous arrivons à Mont-Joli. Je sens mon cœur battre à se rompre dans ma poitrine. Qui vais-je revoir ? Comme je descends du wagon, j’éprouve un instant de cruelle déception en apercevant les quais de la gare complètement déserts. Peut-être mon message n’est-il pas parvenu assez tôt ?

Tout à coup, je vois une porte de la salle d’attente de la gare s’ouvrir et je reconnais mon frère Alphonse qui se précipite vers moi. Mon cher papa l’accompagne immédiatement. Nous nous étreignons longuement, puis je m’informe aussitôt de ma pauvre maman. « Ta maman est bien, me dit-on, et elle t’attend avec grande impatience à la maison ». Je n’ose m’informer du reste de la famille, car je crains d’apprendre encore de mauvaises nouvelles. Je regarde mon cher papa avec attention. Sa moustache a blanchi, et les rides se sont faites plus profondes sur son front. Mon cher frère a un peu pâli, mais n’a pas changé.

Je me décide enfin à m’informer de mes autres frères et sœurs. Mon père dont le visage s’est infiniment assombri me dit : « Nous n’avons pas voulu te faire connaître toute l’étendue du malheur qui nous a frappés, car nous ignorions quand tu pourrais nous revenir et cela t’aurait rendu la vie trop pénible. La terrible épidémie de grippe t’a enlevé trois frères et deux sœurs dans l’espace de neuf jours ».

Je reste complètement affaissé par l’annonce de tous ces malheurs. À travers mes larmes, je jette un regard vers mon frère, c’est le seul qui me reste maintenant…

Je songe tout à coup à mon train qui va partir dans un instant. J’apprends qu’il en passera un autre dans trois heures. J’obtiens la permission de l’officier en charge de pouvoir l’attendre. Mon frère m’aide à descendre mes bagages, puis nous nous dirigeons vers l’hôtel.

7 février 1919.

Je suis de nouveau sur le train qui nous emporte vers Québec. Par la fenêtre du wagon je regarde distraitement les paysages que je n’ai pas revus depuis plus de deux ans. Pour soustraire à mes compagnons la vue de mon visage tout en larmes, je me suis blotti dans un coin. Ce n’était pas un tel retour au pays que j’avais rêvé pourtant… Il me semble que la vie sera pour moi désormais toujours vide.

Pardon, mon Dieu… pardon, ma pauvre maman… je suis injuste envers vous… je suis égoïste, je ne songeais qu’à moi. Mais aussi… je souffre tant…

L’arrivée dans ma famille. Samedi, 8 février 1919.

J’ai pu obtenir des autorités militaires de Québec de ne pas être assujetti à toutes les formalités du règlement le jour de notre arrivée. J’ai obtenu immédiatement mes passeports, avec un congé de dix jours. […]

Maintenant le train franchit la dernière distance qui nous sépare de mon village. Mon cœur bat à grands coups dans ma poitrine à la pensée que dans quelques minutes je serai auprès de ma chère maman.

Voici le clocher paroissial qui apparaît au-dessus de la colline. Encore une minute et le train stoppe. Les quais de notre petite gare de campagne sont bondés. Des mains se tendent vers moi, je les serre avec joie. Une voiture est là qui m’attend. J’y prends place à côté de mon père, puis nous descendons lentement la colline. La voiture s’arrête devant le logis de mon frère. C’est une nouvelle propriété qu’il a acquise depuis mon départ, et qui ne m’est pas familière. Mon père ayant vendu la ferme après la grande épreuve, a acheté une maison non loin de l’église […]. Je n’ai pas même le plaisir de retrouver des lieux familiers d’autrefois. Afin de ne pas trop surprendre ma pauvre maman, je laisse mon père me précéder.

« Elle est là dans cette chambre, me dit-il, tu n’as qu’à enter… elle t’attend. »

« Maman… maman… » puis nous tombons dans les bras l’un de l’autre…

Maintenant sa tête dont les cheveux ont grisonné pendant ces dernières années, repose doucement sur mon épaule. Les larmes coulent sur nos joues sans que nous songions à les retenir. Nos lèvres se taisent, incapables de dire ce que nos cœurs contiennent d’affection et d’amour contenus depuis le jour de la séparation.

Pendant toute la soirée, il m’a fallu raconter à la famille réunie les terribles souffrances endurées sur les champs de bataille. J’ai dû faire vivre à mes parents les moments tragiques de l’assaut d’où l’on croit ne pas revenir, les durs bombardements qui ébranlent les nerfs les plus solides, la conquête des tranchées ennemies, puis le retour glorieux vers l’arrière, après la victoire…

Maintenant que je suis seul à ma chambre, je songe aux parents que je n’ai pas encore revus. J’ai l’impression de n’avoir rencontré que la moitié de ma famille, puis tout à coup, je songe tristement que ceux-là, je ne les reverrai jamais… Je cherche dans ma mémoire à retracer avec plus de vivacité les traits de tous ces êtres chéris, à les photographier plus clairement dans mon esprit, afin d’en conserver toujours une image très douce… Et pendant longtemps, des larmes silencieuses coulent le long de mes joues.

A.-J. Lapointe,

Lieutenant.

Pour en savoir plus

Mourad Djebabla, « Souvenirs et impressions de ma vie de soldat d’A.-J. Lapointe : rare témoignage d’un ancien combattant canadien-français de la Grande Guerre », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, 2 (2009).

Arthur-Joseph Lapointe, Souvenirs et impressions de ma vie de soldat (St-Ulric, Québec, 1919).

[1] Mourad Djebabla, « Souvenirs et impressions de ma vie de soldat d’A.-J. Lapointe : rare témoignage d’un ancien combattant canadien-français de la Grande Guerre », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, 2 (2009).

[2] Arthur-Joseph Lapointe, Souvenirs et impressions de ma vie de soldat (St-Ulric, Québec, 1919), p. 6-7.

[3] Lapointe, Souvenirs, p. 94.

[4] Lapointe, Souvenirs, p. 95.

[5] Lapointe, Souvenirs, p. 101.

[6] Lapointe, Souvenirs, p. 102.

[7] Lapointe, Souvenirs, p. 102.

[8] Lapointe, Souvenirs, p. 102-103.

[9] Lapointe, Souvenirs, p. 103.

[10] Lapointe, Souvenirs, p. 103-109. La mise en page de certains dialogues a été légèrement modifié. L’ensemble du texte est toutefois fidèle à l’ouvrage d’Arthur-Joseph Lapointe.

Articles sur les mêmes sujets