Le traité de cession : les origines historiques d’un instrument de dépossession britannique

Par Allan Greer, professeur au département d’histoire de l’Université McGill

Ce texte a d’abord paru en anglais sur le site ActiveHistory.

Version PDF

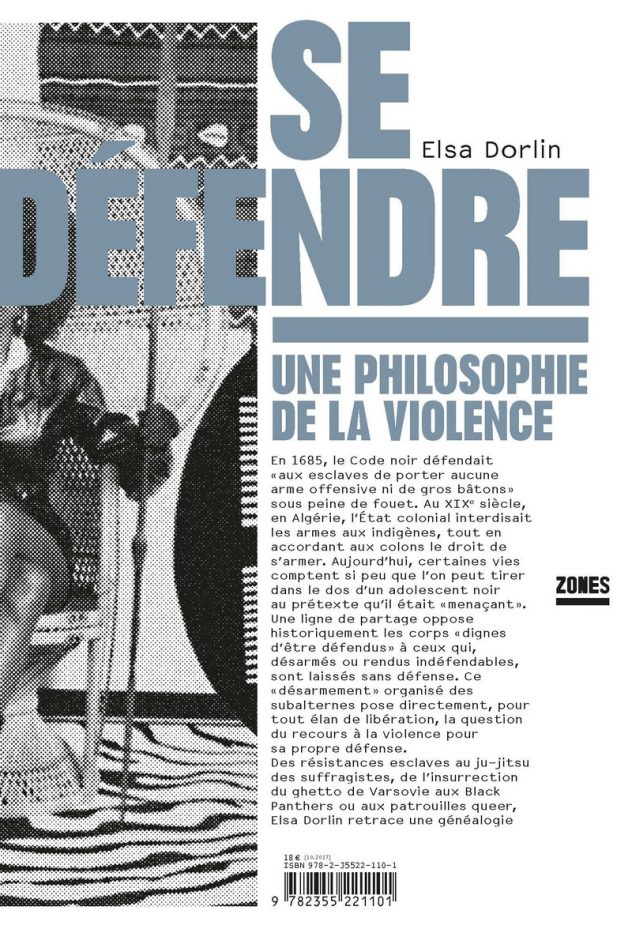

La signature du traité 1 à Lower Fort Garry, 1871. (Source: Archives du Manitoba)

Le passage crucial de chaque « traité numéroté » rédigé et signé dans les Prairies stipule que les signataires autochtones « cede, release, surrender, and yield up to the Government of Canada for Her Majesty the Queen » la région désignée[1]. Si le langage utilisé ressemble un peu à celui d’une transaction immobilière, les traités conclus plus tôt dans le sud de l’Ontario avaient un ton encore plus commercial. Le traité « Head of the Lake » de 1806, signé par dix des « principaux chefs » ayant reçu chacun cinq shillings, reconnaît qu’ils « have bargained, and sold, and by these presents do, and each of them doth bargain and sell unto His said Majesty » un terrain de 85 000 acres. L’image qui ressort de ces accords est toutefois fondamentalement faussée, même en mettant de côté le fait que les fausses déclarations étaient communes et que le gouvernement s’acquittait rarement des obligations dues selon les traités. Comme plusieurs commentateurs autochtones l’ont déjà soulevé, les peuples autochtones ne voyaient pas les terres comme une commodité monnayable ; leurs langues n’avaient même pas de mot pour transmettre le sens de « céder » ou « vendre » le territoire. Les traités écrits ne pouvaient donc pas reproduire fidèlement les accords verbaux négociés. Citant leurs traditions orales, les Nêhiyawak/Cris des Plaines et d’autres Premières Nations insistent sur le fait que leurs terres n’ont jamais été cédées[2]. Ce n’est pas là un simple malentendu, mais deux positions irréconciliables : les représentants du gouvernement ont acquis un territoire que leurs homologues autochtones n’étaient pas en train de céder.

Les nations autochtones ont d’anciennes traditions de maintien de paix développées par leurs ancêtres bien avant l’arrivée des Européens, traditions qui permettent de construire et d’entretenir des relations avec différents peuples dont, éventuellement, les colonisateurs. Le mot anglais « treaty » — qui semble supposer un seul accord, conclu à un seul moment, mais pour une durée illimitée — est sûrement une traduction inadéquate pour un terme autochtone tel que le mot anishinaabemowin « Gdoo-naaganinaa ». Ce dernier, comme l’explique Leanne Simpson, utilise la métaphore de « notre plat » pour désigner un territoire partagé entre une ou plusieurs nations et pour suggérer une myriade d’attitudes et de pratiques qui permettent de faire perdurer des bonnes relations entre les parties[3]. Il me semble toutefois (merci aux experts autochtones de me corriger au besoin) que ces ententes n’ont jamais concerné la cession d’un territoire. De même, quand les Autochtones se sont assis pour la première fois avec colons et fonctionnaires pour établir la paix et la coexistence, leurs discussions se concentraient sur la traite, sur des visites mutuelles et sur la mise en place d’une culture d’amitié et de connexions familiales étendues. Je ne peux penser à un seul exemple où ils ont songé à renoncer à leurs terres.

Deux conceptions très différentes sur le sens de « treaty » entrent en jeu ici — paix et amitié versus cession territoriale — de même qu’une divergence sur les rôles respectifs des preuves orales et écrites. Il revient aux tribunaux d’établir dans le contexte actuel le sens légal de tout traité. Mais j’aimerais soulever une question historique, plutôt que légale, à propos des origines de l’approche officielle et de ce phénomène étrange qu’est le traité-comme-cession-de-territoire (en impliquant aussi le traité-comme-document). D’où proviennent cet instrument légal et les procédures l’entourant ? Voilà une question peu, sinon jamais, soulevée par les recherches historiques sur le Canada, malgré le fait que de larges parties du pays — soit à peu près tout ce qui se trouve à l’Est de la rivière des Outaouais — ont été colonisées sans qu’il y ait eu recours à une forme ou une autre de cession formelle. L’historiographie anglophone donne parfois l’impression que le monde a été créé en 1763. En conséquence, le traité de cession, qui tend à paraître naturel, est peu étudié.

Mon plus récent livre, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North America, remonte jusqu’à un temps sans traités de cession (en fait, à un temps où le mot « traité/treaty » était un terme relevant plus des affaires que des relations internationales). Se concentrant sur les pratiques spatiales de colonisation dans les régions américaines affectées par l’impérialisme espagnol, français et anglais, mon livre tente de placer l’émergence des traités fonciers dans une perspective comparative et inscrite dans la longue durée. Ce faisant, une découverte importante a émergé : le territoire n’était pas au centre des relations entre Autochtone et nouveaux arrivants dans les premiers temps. Les ententes conclues au Mexique, en Nouvelle-Angleterre et en Nouvelle-France relevaient plus de la coexistence, de la traite et d’alliance que de délimitation de frontières. En fait, sur ce dernier point, Européens et Autochtones étaient d’accord. En effet, beaucoup des premiers accords comme celui permettant aux Français de s’établir à Québec, ou aux Pères pèlerins de s’installer à Plymouth, ont été principalement modelés par les coutumes diplomatiques autochtones. Même les Espagnols qui ont envahi le Mexique, au milieu de terreurs et de pillages, ont initialement modelé leur régime colonial abusif sur celui des Aztèques. Comme les Aztèques, ils ont imposé un tribut et d’autres charges sur les peuples conquis, mais ils n’ont pas pris possession de leurs terres. En Nouvelle-Espagne, les terres et les systèmes fonciers autochtones étaient garantis par l’État (de moins en moins efficacement au fil du temps, certes, mais le principe demeurait).

Les Français ont réussi à construire un vaste empire en Amérique du Nord grâce au commerce, aux alliances et à l’utilisation stratégique de la violence. Dans l’ensemble, ils ont explicitement reconnu les territoires autochtones, même s’ils essayaient d’affirmer une sorte de suzeraineté sur ces derniers en incorporant des nations autochtones dans leur réseau impérial — alors que les nations autochtones incorporaient elles-mêmes les Français dans leurs propres réseaux. Dans les régions colonisées le long du fleuve Saint-Laurent, les Français ont développé des régimes fonciers tels que la seigneurie et la censive, dans lesquels les droits de propriété multiples se chevauchaient. Il faut souligner que contrairement aux colonies anglaises, les concessions de terres françaises ne requéraient pas l’abolition préalable des titres autochtones.

Soyons clairs, je ne suggère pas que l’impérialisme français ou espagnol était bienveillant ou « meilleur » que celui des Anglais. Ces deux empires ont fait violemment intrusion en Amérique et, au prix d’une grande destruction, ils ont tenté de leur mieux de subjuguer les populations autochtones du continent. Leur ambition, dominer et tirer profit du « Nouveau Monde », a pris plusieurs formes, y compris l’esclavage. Toutefois, le contrôle exclusif et total de la terre n’était pas leur objectif principal. Par conséquent, bien que la dépossession territoriale ait effectivement eu lieu en Nouvelle-Espagne et en Nouvelle-France, elle était beaucoup moins profonde et pressante que ce qui se passait dans les zones de colonisation britannique.

Après une période initiale de coexistence et d’adaptation aux pratiques autochtones d’alliance, la colonisation en Nouvelle-Angleterre a pris une forme légale d’accaparement des terres. Les puritains de Nouvelle-Angleterre ont commencé à joindre des documents de transaction foncière signés aux accords verbaux de cohabitation et de paiement de tribut négociés avec les Autochtones. Qu’ils aient été négociés par des colonies, des townships ou des individus, ces contrats, ou « Indian deeds », ont interprété le territoire autochtone comme une propriété anglaise — ce qui la rend aliénable — afin de pouvoir se l’approprier. Au centre de ce tour de passe-passe : la notion fictive que la loi et la juridiction anglaise s’appliquaient déjà sur le territoire désiré. Les contrats avaient la double fonction de prouver le titre des colons en éliminant toute revendication autochtone dans la zone coloniale en croissance constante, tout en rendant concrètes les revendications de souveraineté anglaise. Puisque les colons de Nouvelle-Angleterre ne reconnaissaient formellement les droits territoriaux et de propriété autochtones qu’afin de les éliminer entièrement, les Autochtones qui croyaient avoir conclu des traités de paix et d’amitié avec les puritains ont rapidement découvert qu’il ne restait plus de place pour eux dans leur propre pays.

Violence et dévastation ont accompagné la colonisation partout, mais les colonies anglaises se sont spécialisées dans le nettoyage ethnique tout en créant pour les colons de solides titres de propriétés et de juridictions territoriales. Les « Indian deeds » du début de la Nouvelle-Angleterre se sont graduellement métamorphosés en traités de cession, puisque le gouvernement monopolisait de plus en plus les transferts fonciers au XVIIIe siècle. La Proclamation royale de 1763 fut le couronnement d’une évolution dans laquelle la colonisation et l’affirmation d’une souveraineté impériale/coloniale ont été construites comme une réelle transaction foncière. Ainsi, le traité de cession devenait le principal instrument légal pour étendre la portée physique du régime colonial dans les territoires autochtones à peu près au moment où le Canada est passé sous la gouverne britannique. La colonisation française et espagnole impliquait généralement une transformation moins draconienne de l’espace légal. Il n’y avait pas de « territoire cédé » en Nouvelle-France parce que la propriété et la souveraineté n’étaient ni absolues ni exclusives. Avec la victoire britannique des années 1760, les Premières Nations vont faire face à la menace d’un empire en expansion qui, quoique prêt à négocier, avait des exigences territoriales exceptionnellement exigeantes.

Les Premières Nations n’ont jamais cessé, depuis le début, de repousser les tentatives gouvernementales visant un contrôle total sur leurs terres. Dans les dernières décennies, des nations autochtones ont obtenu quelques succès devant les tribunaux dans leurs combats pour obtenir la reconnaissance de l’esprit et de l’intention originaux des accords réellement négociés, en s’éloignant ainsi d’une interprétation basée uniquement sur les textes ayant supposément traduit — sur papier — ces négociations. Appréhendés de cette manière, les traités sont une importante ressource légale pour les Premières Nations faisant valoir leurs droits. Dans ce contexte et à la lumière de leurs longues traditions diplomatiques et de maintien de paix, les peuples autochtones peuvent fièrement déclarer : « Nous sommes des peuples de traité ».

Mais qu’en est-il du reste d’entre nous ? Voulons-nous réellement célébrer l’histoire des traités de cession, un instrument légal construit pour effectuer une forme radicale de dépossession territoriale ? Au début de l’époque moderne, les Britanniques ont propagé la « légende noire » illustrant la cruauté espagnole en Amérique afin de justifier la forme, supposément moralement supérieure, de l’impérialisme des protestants. Les traités feraient partie de cette idéologie : on mettait en vedette les formalités de consentement et d’échanges contractuels tout en passant outre l’aspect qui visait à éliminer les territoires autochtones[4]. Une tension dans le discours des colons canadiens à propos des traités semble faire écho à la complaisance morale déculpabilisante de la légende noire, comme si l’État canadien n’avait pas lui aussi été construit à travers la dépossession.

Traduction Fannie Dionne

Pour en savoir plus

CARTER, Sarah, Aboriginal People and Colonizers of Western Canada to 1900, Toronto, University of Toronto Press, 1999.

GREER, Allan, « Dispossession in a Commercial Idiom: From Indian Deeds to Land Cession Treaties », dans Juliana Barr and Edward Countryman, éd., Contested Spaces of Early America, ed., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014, p. 69-92.

GREER, Allan, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North America, New York, Cambridge University Press, 2018.

MILLER, J. R., Compact, Contract, Covenant: Aboriginal Treaty-Making in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2009.

SIMPSON, Leanne, « Looking After Gdoo-naaganinaa: Precolonial Nishnaabeg Diplomatic and Treaty Relationships », Wicazo Sa Review, vol. 23 (2008), p. 29-42.

VENNE, Sharon, « Understanding Treaty 6: An Indigenous Perspective », dans Michael Asch, éd., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality and Respect for Difference, Vancouver, UBC Press, 1997, p. 173–207.

[1] Sarah Carter, Aboriginal People and Colonizers of Western Canada to 1900, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 121.

[2] Sharon Venne, « Understanding Treaty 6: An Indigenous Perspective », dans Michael Asch, éd., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality and Respect for Difference, Vancouver, UBC Press, 1997, p. 192-193.

[3] Leanne Simpson, « Looking After Gdoo-naaganinaa: Precolonial Nishnaabeg Diplomatic and Treaty Relationships », Wicazo Sa Review, vol. 23 (2008), p. 29-42.

[4] Allan Greer, « Dispossession in a Commercial Idiom: From Indian Deeds to Land Cession Treaties », dans Juliana Barr and Edward Countryman, éd., Contested Spaces of Early America, ed., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014, p. 69-92.

Articles sur les mêmes sujets