« La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique (1948-1971) » : recension

21 min

Par Christine Chevalier-Caron, doctorante en histoire à l’UQÀM

Version PDF

Sur la question de l’histoire, c’est vrai […[ qu’il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques même, puisqu’après l’indépendance il y a eu une répression en Sanaga-Maritime, en pays Bamiléké. Et nous sommes, comme je l’ai fait partout, ouverts pour que les livres d’histoire puissent être ouverts et les archives aussi[2].

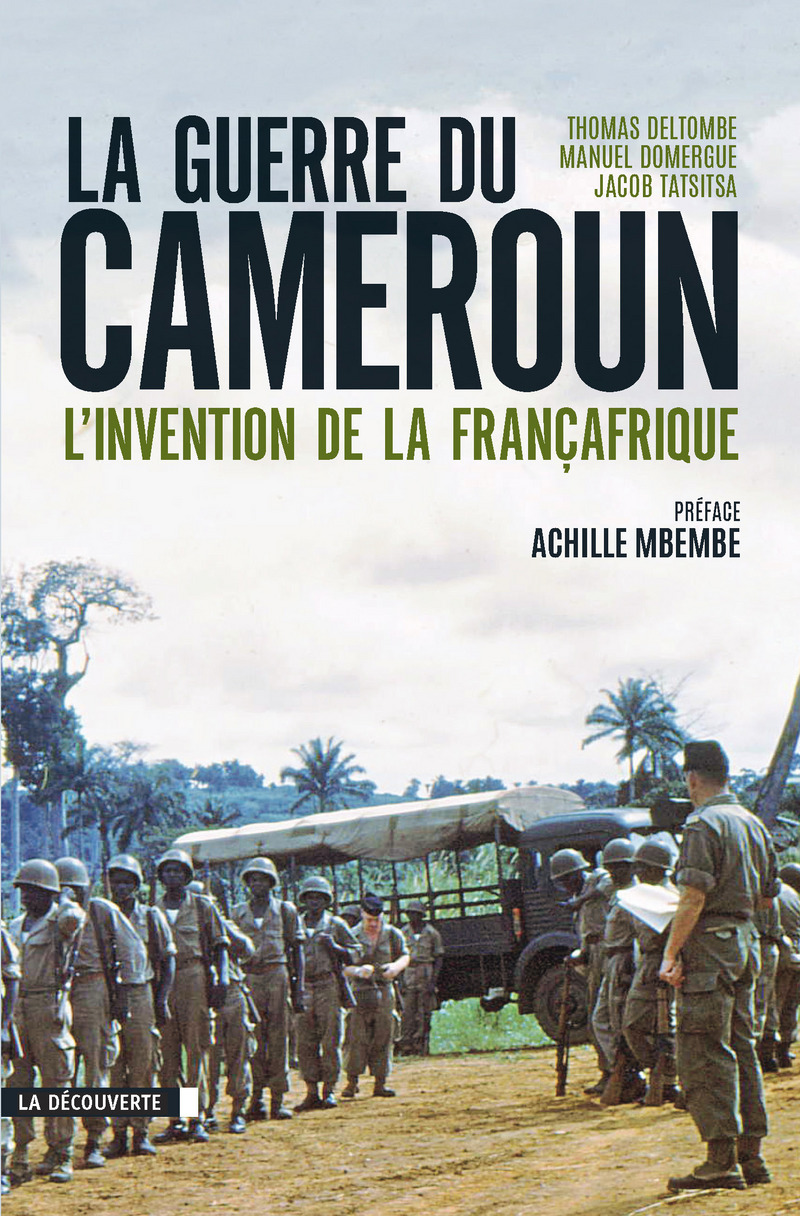

L’historiographie de la décolonisation du Cameroun sous tutelle française fournit une tout autre image de ce que serait une histoire – pour reprendre les mots du Président Hollande – « lucide ». Dans l’ouvrage La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique paru en 2016, Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa s’appuient sur des témoignages recueillis lors d’enquêtes de terrain, de mémoires d’anciens administrateurs et militaires, de recherches en archives et de monographies pour démontrer qu’au Cameroun a eu lieu une terrible guerre contre-subversive marquée par d’innombrables violences commises par la France, avant comme après l’indépendance, afin de conserver un contrôle total sur les populations, le territoire, ainsi que sur les appareils étatique et militaire.

Nous vous proposons une recension de ce riche ouvrage qui participe au renouvellement de l’historiographie, en plus de faire la lumière sur une période historique dont l’héritage est toujours bien palpable au Cameroun et dans les relations franco-camerounaises. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au contexte de publication, ce qui nous permettra ensuite de voir comment les auteurs démontrent que le Cameroun a été le terrain d’une importante guerre comparable à celle qui s’est déroulée en Algérie de 1954 à 1962. Nous rendrons compte, dans un second temps, d’une partie des propos des auteurs quant à la répression politique qui a contribué à l’intensification de la guerre et à la mise en place de la Françafrique.

Contexte de publication

Quelques années après avoir publié Kamerun! La guerre cachée aux origines de la Françafrique aux éditions La Découverte en 2011, Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa nous en proposent une version synthèse bonifiée : La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique. Grâce aux témoignages recueillis et à la parution de diverses études réalisées par des Camerounais.es ayant dépouillé les archives disponibles, les auteurs nous proposent une analyse qui permet de saisir non seulement l’ampleur des violences, mais aussi d’identifier les racines de la Françafrique et le terreau dans lequel elles ont été plantées. Redéfinissant leurs limites temporelles – alors qu’en 2011, l’ouvrage couvrait la période allant de 1948 à 1971 – la périodisation s’étend maintenant jusqu’en 2015, c’est-à-dire jusqu’au moment où François Hollande a prononcé le discours dont il a précédemment été question. Par cet élargissement de la période traitée, les auteurs ont pu présenter les actions posées par la France pour maintenir son pouvoir sur le régime de Yaoundé, et faire perdurer le système qu’est la Françafrique.

Un des éléments contextuels pertinents à souligner tient au fait qu’en 1999 – après avoir ouvert les archives concernant la colonisation algérienne – la France a pour la première fois admis que le violent conflit qui eue lieu en Algérie ne se résumait pas à être des « évènements » marqués par des interventions de « maintien de sécurité », mais qu’il s’agissait d’une véritable guerre. À cette reconnaissance, ajoutons que lors de son passage à Constantine en 2007, Nicolas Sarkozy a prononcé un discours où il décrivait la colonisation de l’Algérie « injuste par nature » ne pouvant être vécue que comme une « entreprise d’asservissement et d’exploitation[3] », tout en admettant, quoi que timidement, qu’il y a eu une guerre ayant fait trop d’innocentes morts. Bien que la sincérité des propos de Sarkozy soit questionnable à divers niveaux, la critique formulée par l’ancien Président à l’endroit du régime colonial a pu générer un espoir de reconnaissance des faits, tel qu’en témoigne la question posée à Hollande par Séverin Tchounkeu. Cet ouvrage a donc été rédigé et publié dans un contexte marqué par une volonté et un espoir de voir la France reconnaitre qu’elle a mené, comme en Algérie, une guerre à l’encontre des populations camerounaises et de voir s’ouvrir complètement les archives françaises concernant le Cameroun. À ce titre, les auteurs établissent de manière récurrente des comparaisons avec le cas algérien afin d’appuyer une des thèses qu’ils avancent : au Cameroun a eu lieu une véritable guerre, comparable à la guerre d’indépendance de l’Algérie.

Au niveau historiographique, l’ouvrage s’inscrit, comme le souligne en préface l’éminent théoricien camerounais de la pensée postcoloniale Achille Mbembe, dans « la nouvelle historiographie des guerres anticoloniales et des guerres contre-insurrectionnelles de la seconde moitié du XXe siècle »[4]. Le pendant francophone de cette historiographie est d’autant plus intéressant qu’il émerge et se constitue dans un contexte français où la manière d’aborder et questionner le passé colonial suscite de nombreux débats, particulièrement depuis 2005 alors que la loi sur la « reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés[5] » des anciens territoires d’outre-mer était débattu à l’Assemblée nationale. Plus précisément, certains articles de cette loi valorisaient la reconnaissance et la promotion de la mémoire de ceux et de celles ayant pris part du côté de la France aux guerres qui ont mené les territoires Nord-Africains et l’Indochine à leurs indépendances (1946-1962). Ajoutons que l’article 4 stipulait qu’il fallait que les programmes scolaires reconnaissent « le rôle positif de la présence française outre-mer[6] », et que la recherche universitaire se devait de donner une plus grande place à l’étude des anciennes colonies. En réaction avec ces articles visant à présenter la colonisation de manière positive, de nombreuses voix se sont élevées contre eux. Malgré ces vives oppositions, il semble important de souligner que des historiens.nes français.es tentent toujours de légitimer le passé colonial de la France, nous n’avons qu’à penser au dossier thématique Colonisation, Pour en finir avec la repentance coloniale, publié en 2009 dans la revue Historia. Heureusement, nombreux-ses sont les intellectuels.es engagés.es qui se mobilisent pour que soient révélés les abus et les violences coloniales occultés par les grands récits historiques français et une partie de la classe politique. Cet important débat montre que la question coloniale reste brulante et controversée.

Ajoutons, comme le soulignent les auteurs, que des Camerounais.es effectuent des recherches au sujet du colonialisme français et forment des regroupements, dont l’Association des vétérans du Cameroun et le Collectif Mémoire 60. L’un des objectifs de ces associations est la reconnaissance de cette guerre par la France[7]. Une des activités organisées par le Collectif Mémoire 60 afin de réaliser cet objectif a été la tenue d’une journée de réflexion en février 2016, dont la thématique était « la décolonisation du Cameroun et les moyens d’en sortir »[8].

La reconnaissance de la guerre du Cameroun : la déconstruction du mythe des décolonisations passives

À l’exception de l’Algérie, l’historiographie portant sur le processus de décolonisation de l’Afrique sous domination française est largement dominée par l’idée que les accès aux indépendances se sont réalisés pacifiquement dans l’ensemble des territoires, particulièrement en ce qui concerne l’Afrique subsaharienne. L’une des principales contributions de cette publication est le fait qu’elle remette en compte cette croyance qualifiée de mythe par plusieurs, dont Achille Mbembe qui n’hésite pas à déclarer que ce livre y « tord définitivement le cou »[9]. Voyons d’abord quelques pistes de réflexion proposées par les auteurs permettant d’expliquer la négation – sans pour autant la légitimer – de cette guerre, souvent abordée sous l’angle d’un conflit ethnique par la France.

Dès l’introduction, les auteurs relèvent que le qualificatif guerre n’apparait en aucun cas dans la documentation officielle et accessible. Cependant, cette terminologie serait bel et bien présente dans des rapports confidentiels de militaires français ayant pris part à diverses interventions armées. Le fait de ne pas avoir recourt à ce terme peut permettre de comprendre partiellement cette occultation, mais n’est pourtant qu’une infime partie de l’explication. Ainsi les auteurs soulèvent aussi que :

Si le colonialisme est un régime d’exception permanent, qui ne recule de surcroit devant aucun massacre pour conquérir des territoires et imposer sa loi, comment le distinguer de la guerre elle-même? Cette ambiguïté explique en partie pourquoi les Français, tellement habitués à « maintenir l’ordre » par la violence, ont si longtemps cru pouvoir décrire la guerre d’Algérie comme de simples « évènements »[10].

Bien que le cas du Cameroun se différencie à plusieurs niveaux de celui de l’Algérie, les auteurs relèvent avec justesse cette ambiguïté : les régimes coloniaux sont en soi violents, alors comment distinguer colonialisme et guerre? Selon eux, le fait qu’au Cameroun la guerre ne soit pas délimitée par des dates fixes, telles que pour la guerre d’Algérie, et n’a pas pris fin avec l’avènement de l’indépendance – elle s’est au contraire poursuivie jusqu’au seuil des années ’70 – participe à la persistance de cette croyance. Ces distinctions avec l’Algérie mènent les auteurs à se demander : « Une guerre sans début ni fin peut-elle avoir eu lieu[11]? »

Il est possible que l’absence de date puisse avoir contribué à son invisibilisation, ils répondent alors à cette question en soulignant que les méthodes employées par la puissance colonisatrice sont effectivement de l’ordre de la guerre, et qu’elles ont été inspirées par la « doctrine de guerre révolutionnaire[12] », qu’il serait plus juste de qualifier de contre-subversive ou de contre-révolutionnaire. Plus précisément, la France coloniale fait sienne cette doctrine, qui allie violences physiques et psychologiques, alors qu’au lendemain de sa défaite à Diên Biên Phu, elle prend l’initiative, afin de préserver son empire, d’éradiquer tout soulèvement anticolonialiste. D’une extrême violence, la doctrine contre-révolutionnaire prône l’élimination de tout ennemi, et crée un climat de terreur au sein de la population par l’emploi de diverses techniques, dont :

Identification des individus, instauration de laissez-passer, installation de contrôles routiers, érection de camps de regroupement, déportation de populations, mise en place de zones de pacification, levée de milices de combat, infiltration des groupes rebelles, bombardements aériens, assassinats ciblés, disparitions forcées, exécutions publiques, exhibitions de têtes coupées, systématisation de la torture[13].

Toutes les méthodes pouvant décourager – voir éradiquer – l’ennemi et/ou un.e potentiel.le futur.e opposant.e semblent, pour les colonisateurs, légitimes si elles permettent de maintenir sa puissance. Ajoutons qu’à cette liste exhaustive des types de violences adoptées, les auteurs présentent aux lecteurs.rices des extraits de témoignages livrés par des survivants.es de cette époque qui sont d’une grande dureté et qui contribuent à démontrer qu’au Cameroun a eu lieu une guerre motivée par une volonté de maintenir l’ordre colonial si cher à la classe politique française, et d’autant plus forte au lendemain de la perte de l’Indochine.

Le portrait de la situation camerounaise des années 1955 à 1958, dressé par les auteurs dans chapitre « Une petite Algérie » (1955-1958), confirme d’autant plus qu’il y a eu une guerre, alors que tout mouvement de contestation de l’ordre colonial est violemment réprimé. Cette époque est marquée par l’arrivée à Yaoundé de deux hauts-commissaires adeptes des doctrines de guerre contre-révolutionnaire et fervents opposants au communisme, ce de quoi est taxée l’Union des populations du Cameroun (UPC), principal mouvement anticolonialiste et nationaliste camerounais. Alors que le haut-commissaire Roland Pré met en place un important dispositif militaire, son successeur Pierre Mesmer, arrivé au Cameroun au printemps 1956, aurait comme objectif de: « faire avaliser par les Camerounais eux-mêmes leur insertion dans le système d’’’interdépendance’’ franco-africaine[14]. » Mettant en place une nouvelle assemblée locale qui sera formée à la suite d’élection – que les auteurs qualifient de truquées – et « d’une loi d’amnistie pour les ‘’agitateurs’’ »[15]. En vertu de cette loi, qui n’est pas levée à temps pour que les upécistes s’inscrivent aux listes électorales, tous ceux et toutes celles qui ont été définies comme des agitateurs.rices par le régime de Yaoundé sont privés.es de leur droit de suffrage. Face à cette situation, qui les accule au pied du mur et qui a comme conséquence l’élection de pions du gouvernement français, les upécistes prennent l’initiative de passer à la lutte armée. Tel que le démontrent Deltombe, Domergue et Tatsista, la répression est forte et sanglante, particulièrement à partir de 1957, alors que les autorités coloniales auraient eu recours aux mêmes méthodes qu’en Algérie : la torture, les viols, les meurtres et les exécutions publiques, pour ne nommer que celles-là, sont fréquents. L’exposé fait par ces trois auteurs démontre sans aucun doute qu’une guerre, comparable à celle d’Algérie à bien des égards, a eu lieu. En conséquence, le mythe des décolonisations passives ne tient plus la route, et mène à se demander se poser la question : qu’en est-il pour les autres colonies françaises subsahariennes?

La répression politique et la mise en place du Régime de Françafrique

Présentant certaines grandes lignes de l’histoire coloniale au Cameroun – du traité de Berlin à la Seconde Guerre mondiale – dans le premier chapitre de l’ouvrage, les auteurs distinguent le statut particulier du Cameroun des autres systèmes politiques et juridiques régissant les colonies françaises. Anciennement colonie allemande, le Cameroun, par le Traité de Versailles de 1919, devenait un territoire international supervisé par la toute nouvelle Société des Nations (SDN) : elle mit les quatre cinquièmes du territoire sous mandat français. Puis, en 1945, alors que l’Organisation nations unies (ONU) remplace la SDN, le statut administratif change et cette section du territoire n’est non plus sous mandat français, mais sous tutelle. La France est en charge de l’administrer afin de la mener progressivement à son indépendance. Se différenciant à plusieurs niveaux des statuts régissant les territoires subsahariens soumis au colonialisme français, les auteurs expliquent clairement comment le statut particulier du Cameroun a permis à la France de mener une guerre féroce et de la passer sous silence, en plus de mettre en place le régime néocolonial qu’est la Françafrique.

L’une des particularités du statut de tutelle réside dans le fait qu’au côté de la France au Cameroun, il y a l’ONU. Tous les trois ans, l’organisation y envoie des missions, qualifiées de mascarades par les auteurs. Ils nous démontrent en effet comment certains leaders nationalistes ont réussi à s’en saisir dans le but de dénoncer les abus du colonialisme. Plus précisément, il faut savoir qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des mouvements anticolonialistes et/ou nationalistes se consolident dans l’ensemble des colonies. Le Cameroun n’échappe pas à cette tendance alors qu’en avril 1948, un groupe d’hommes fondent l’Union des populations du Cameroun, dont Ruben Um Nyobè, militant prônant les actions pacifiques et légales, devient rapidement l’une des principales figures. Suite aux envois massifs de pétitions par l’UPC à l’ONU, celle-ci accepte que des Camerounais.es s’adressent à son Conseil de tutelle, Um Nyobè y a été auditionné trois fois ente 1952 et 1954[16].

Ces prises de paroles par des militants.es n’ont cependant pas perduré très longtemps malgré le succès qu’a eu l’UPC auprès des populations camerounaises. Face à cette popularité, les autorités coloniales stimulent la création de partis en faveur de la présence et des intérêts français, et s’organisent pour que ce soit des représentants.es de ceux-ci qui soient élus aux Assemblées territoriales. Ce sont ces mêmes élus.es qui, à l’occasion des missions de l’ONU au Cameroun, prennent la parole, et qui sont envoyés devant la Conseil de tutelle afin de contredire les leaders upécistes et de parler en faveur de la France. L’un de ceux qui se fera élire en 1947 – grâce à des élections truquées – est Ahmadou Ahidjo, futur premier président camerounais.

Ahidjo est l’une des figures importantes de la Françafrique, tel que les auteurs le démontrent dans le chapitre L’indépendance volée (1959-1960). Dans un contexte marqué par la guerre d’Algérie et la dislocation de la IVe République, la France destitue le premier ministre camerounais de l’époque et le remplace par Ahidjo, fidèle de la France. C’est avec lui que la Ve République prévoit négocier « l’indépendance ». En fait, les auteurs exposent dans ce chapitre la manière dont la France s’y est prise pour garder sa mainmise sur le Cameroun et comment Ahidjo a été leur complice en signant accords et traités. En conséquence, dans le processus d’indépendance, la France sort gagnante, gardant d’importants pouvoirs sur le Cameroun, tout en s’émancipant de l’ONU.

Au Cameroun, les tensions et les luttes armées prennent de l’ampleur, alors qu’Ahidjo, cité par les auteurs, affirme que : « l’heure est venue, lance-t-il, de châtier sans pitié ceux qui s’obstinent à perpétrer des crimes contre leurs compatriotes et contre la nation elle-même[17]. » Ceux et celles qu’il dit vouloir châtier sont évidemment les upécistes et leurs alliés.es qui ont mis en place une Armée de libération nationale du Kameroun et dont les principales cibles sont les colons, ainsi que les « colons noirs », c’est-à-dire des Camerounais.es alliés.es à la France. Les tensions montent et, comme le soulignent les auteurs, l’indépendance est proclamée en 1960 alors que le conflit est devenu une guerre totale. Dès janvier, la France entreprend une reconquête violente du Cameroun. Deltombe, Domergue et Tatsitsa décrivent de manière détaillée les violences commises, ce qui rend la lecture assez difficile, mais essentielle pour le renouvellement historiographique. Ainsi, ils nous présentent comment la France a su profiter du contexte pour signer, à nouveau, des accords et conventions « gravés dans le marbre cette fois-ci, […]encadrent sévèrement la souveraineté camerounaise dans les domaines militaire, économique, monétaire, diplomatique, culturel et judiciaire[18] », ce qui leur a permis de maintenir en place nombreux assistants techniques et militaires français sur le territoire camerounais, même après l’indépendance. Le système Françafrique est dès lors bel et bien implanté, et les auteurs savent rendre compte de son ampleur.

Le récit historique livré aux lecteurs.rices de La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique permet de saisir la manière par laquelle la France a su implanter et maintenir le régime françafricain. Toutefois, l’ensemble de l’ouvrage se concentre sur la période allant de 1948 au seuil de la décennie 1970, ce qui ne permet pas de constater l’ampleur de la Françafrique durant les quarante dernières années. Annonçant une périodisation plus longue que dans la précédente version, la partie portant sur la période postcoloniale est pourtant très brève. Le lecteur ou la lectrice particulièrement intéressé.e par la période postcoloniale sera contraint.e de se tourner vers d’autres publications. Une autre critique pouvant être adressée à cet ouvrage est la maigre prise en compte des femmes. Bien qu’on y trouve un encadré informatif portant sur le rôle des femmes dans la guerre du Cameroun et dans le mouvement nationaliste, le reste de l’ouvrage les invisibilise fortement : un simple encadré ne permet pas de soutenir que l’on restitue aux Camerounaises la place qui leur revient. Cet ouvrage est tout de même et sans aucun doute un incontournable pour ceux et celles s’intéressant au colonialisme et au néocolonialisme, et il s’avère être d’une grande utilité pour remettre en question les récits historiques dominants. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il se rende à l’Élysée, et que ces dimensions de l’histoire française et camerounaise soient finalement admises et enseignées au Cameroun comme en France.

[1] François Hollande, « Discours de François Hollande au Cameroun », 3 juillet 2015, en ligne.

[2] Idem.

[3] Nicolas Sarkozy, « Discours de Constantine de Nicolas Sarkozy », 5 décembre 2015, en ligne.

[4] Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsista, La guerre du Cameroun : l’invention de la Françafrique. Paris, La Découverte, 2006, coll. « Cahiers libres », no 10, 200 p.

[5] Il faut tenir compte que certaines modifications y ont été apportées depuis cette date, comme le retrait de l’article 4. Assemblée nationale française, « Loi sur la reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », 23 février 2005, en ligne.

[6] Collectif, « La loi du 23 février 2005 : texte et réactions », Cahiers d’histoire : revue d’histoire critique, 2005, p. 94-95.

[7] Sur le blog camerounais Alternative Révolutionnaire, le Collectif Mémoire 60 est décrit comme suit : « La lutte indépendantiste de l’Union des populations du Cameroun est un des plus hauts faits d’arme du patrimoine historique du Kamerun. Les Kamerunais ne se seraient certainement pas affranchis de la domination directe de l’occident prédateur si les nationalistes héroïques des années 50/60 n’avaient, par milliers, sacrifié leur vie. Perpétuer le souvenir glorieux des acteurs de cette époque (1955-1974) est le devoir que le « Collectif Mémoire 60 » s’engage à accomplir pour leur rendre hommage et proclamer que leurs souffrances n’ont pas été vaines. » : « Naissance du « Collectif Mémoire 60 » pour honorer la mémoire des martyrs de la lutte pour l’indépendance », Alternative Révolutionnaire, 29 mars 2011, en ligne.

[8] Linda Mbiapa, « Cameroun – Martyrs de la lutte pour l’indépendance : Un collectif écrit à François Holland », Camerpost. 26 février 2016, en ligne.

[9] Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsista, La guerre du…, p. 11.

[10] Ibid, p. 27.

[11] Ibid, p. 28.

[12] Idem.

[13] Ibid, p.31.

[14] Ibid, p. 111.

[15] Idem.

[16] Ibid, p. 79.

[17] Ibid, p. 154.

[18] Ibid, p. 187.

Articles sur les mêmes sujets