Entrevue avec Samia Dumais entourant l’exposition Flame Keeping! Unearthing, Preserving, and Ensuring the Legacy of Montreal’s Black Women’s Groups

Samia Dumais, doctorante en histoire à l’Université Concordia, archiviste pour le collectif Harambec et membre du comité éditorial d’Histoire Engagée

Camille Robert, doctorante en histoire à l’Université du Québec à Montréal et membre du comité éditorial d’Histoire Engagée

Après une première exposition à l’automne 2023, le collectif Harambec a préparé une seconde exposition afin d’honorer les mobilisations des femmes noires et des personnes non binaires noires à Montréal des années 1960 à aujourd’hui. Présentée à la bibliothèque Webster de Concordia du 6 mars 2024 au 1er mai 2024, l’exposition met en valeur des archives provenant de femmes noires engagées dans divers collectifs et groupes communautaires. À l’occasion de cette exposition, Histoire Engagée a désiré s’entretenir avec Samia Dumais, co-commissaire de l’exposition et archiviste pour Harambec.

Camille Robert (CR) : Depuis plusieurs mois, tu t’impliques comme archiviste pour Harambec. Peux-tu décrire les objectifs de ce collectif, ses missions et ses activités?

Samia Dumais (SD) : Harambec est un collectif afro-féministe qui s’inspire de la tradition du radical black feminism. Il a été co-fondé par Marlihan Lopez, Po B. K. Lomani et Jade Almeida et vise à défendre les droits des femmes et des personnes non binaires noires à travers plusieurs volets. L’un d’eux porte sur les archives, leur transmission, la conservation de documents importants et la diffusion sur le plan artistique.

Il y a aussi du mentorat pour supporter les femmes et les personnes non binaires noires dans leur milieu de travail, où elles peuvent vivre diverses violences. On offre une grande variété d’activités comme des ateliers, des drop-ins… C’est organisé en non mixité, donc seulement pour les femmes et personnes non binaires noires, et parfois entre personnes BIPOC [Black, indigenous and people of color]. Ce sont des ateliers de poésie, de théâtre mobile, de voguing… Ces espaces sont voués au rassemblement, à l’échange et à la création.

CR : D’où est venue l’idée d’organiser les deux expositions Flame Keeping, soit celle présentée à l’automne dernier et la plus récente? Qu’est-ce qui a poussé le collectif Harambec à mener ce projet?

SD : Po B. K. Lomami avait déjà développé un partenariat avec la bibliothèque de Concordia, qui accueille des expositions régulièrement. Parmi les axes de transmission d’Harambec, il y a les archives, mais aussi les arts. Donc c’était une bonne façon de lier ces deux volets. De plus en plus, des conversations sont menées autour des archives et de l’importance de les rendre accessibles pour les communautés marginalisées afin de remédier à notre absence dans les récits nationaux. Souvent, ce sont nos documents qui se retrouvent dans les institutions, ou alors qui ne s’y trouvent pas, dans le cas échéant… Il y avait donc l’idée d’illustrer notre présence.

Le choix de Concordia est stratégique, en quelque sorte. J’étudie à cette université et Marlihan Lopez y est aussi affiliée via l’Institut Simone de Beauvoir. Mais c’est également une façon de rendre l’université redevable car à la suite de la publication du rapport Task Force on Anti-Black Racism, Concordia s’est donné le mandat de mettre de l’avant des initiatives qui sont portées par des membres de la communauté universitaire qui sont noirs. On sait aussi que Concordia est un lieu où il y a eu beaucoup de répression envers les communautés noires [notamment lors de l’affaire Sir George Williams] donc c’est une façon pour nous de rendre l’université responsable du mal qu’elle a porté aux communautés noires il y a plusieurs années.

Outre ça, il s’agit de mettre de l’avant l’importance des groupes militants noirs qui ont été portés par des femmes à partir des années 1960, 1970 et 1980. Nous voulons montrer qu’elles ne sont pas des agentes historiques passives, mais plutôt qu’elles sont résilientes, résistantes et qu’elles se sont mobilisées à travers les années pour le bien-être de leurs communautés. En travaillant directement avec les personnes concernées et en ancrant l’exposition dans l’espace pendant un certain moment, ça permet aux gens de visiter et de poser des questions.

CR : Comment présenterais-tu les deux expositions, la première qui a eu lieu à l’automne 2023, et celle-ci? En quoi se distinguent-elles et quelles archives y sont mises en valeur?

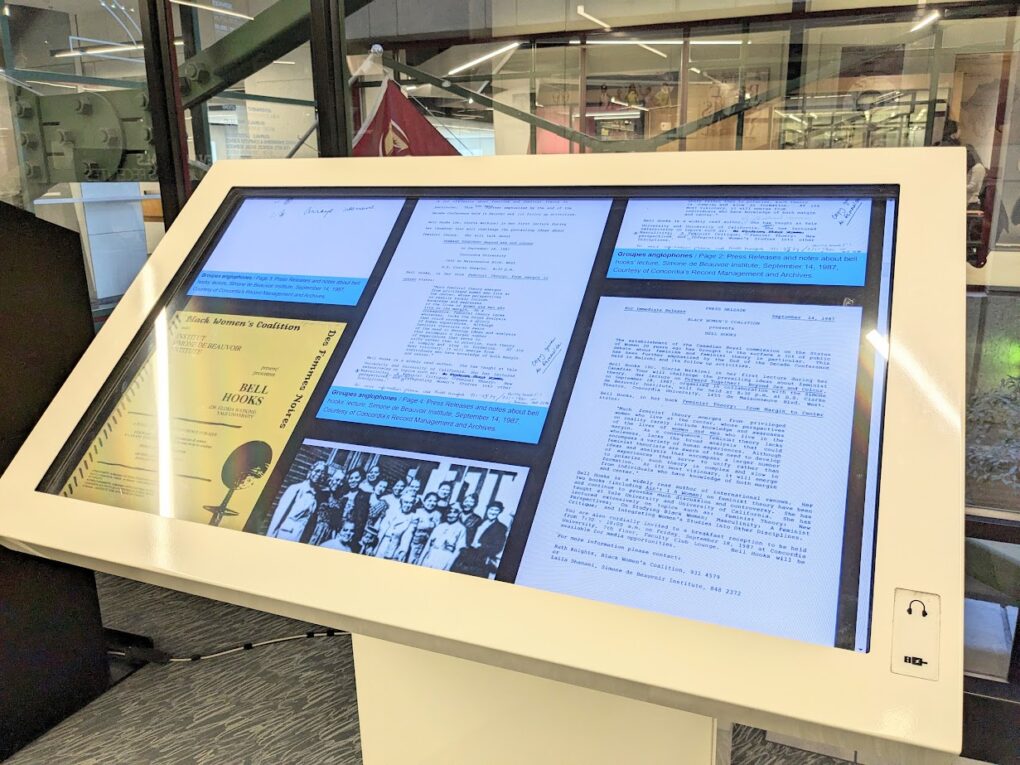

SD : La première exposition qui a eu lieu à l’automne, d’octobre à décembre 2023, c’était dans le cadre du quarantième anniversaire du cours Black Women: The Missing Pages from Canadian Women’s Studies, créé et donné par Dr Esmeralda Thornhill, et célébré à travers une constellation d’événements. Pour cette exposition, nous avions deux vitrines consacrées au behind the scene de la création du cours, comme des lettres échangées avec l’Institut Simone de Beauvoir, des communiqués de presse et un article publié par The Thursday Report (un journal de Concordia) sur la mise en place du cours.

Les autres vitrines mettaient en valeur des archives liées aux mobilisations des femmes noires en matière d’éducation. Nous avons présenté des communiqués de presse qui dénonçaient le manuel scolaire La lecture sous toutes ses formes, qui a été publié dans les années 1980 et qui contenait des éléments racistes. Le ministre de l’Éducation Camille Laurin a fini par faire retirer le contenu problématique, mais c’est vraiment grâce aux démarches des membres du Congrès des femmes noires, dont Esmeralda Thornhill. D’autres archives provenaient d’une conférence sur l’éducation qui a eu lieu à l’UQAM en octobre 1981. La plupart des documents nous avaient été prêtés par Esmeralda Thornhill et quelques-uns provenaient des Special Collections de Concordia.

Pour la seconde exposition, nous avions vraiment carte blanche. C’était moins basé sur une collection personnelle, donc nous avons approché des femmes francophones d’origine haïtienne et des femmes anglophones d’origine caribéenne, comme Brenda Paris, Dorothy Williams, Marlène Rateau, Maud Pierre-Pierre, Marie-Luce Ambroise, Maguy Métellus, Fabienne Pierre-Jacques… On a vraiment voulu souligner la pluralité des luttes de ces femmes des années 1960 à aujourd’hui. Harambec s’inscrit aussi dans cette longue tradition de mobilisations et d’engagement.

Nous présentons des documents qui traitent des mobilisations des femmes noires dans le secteur de la santé, des solidarités internationales (mobilisations anti-duvaliéristes, anti-appartheid), de l’invisibilisation et de la visibilisation des expériences lesbiennes et queer… Et aussi quelques ouvrages historiques, des livres sur les expériences des femmes noires et des notices biographiques.

Finalement, nous avons des documents plus généraux qui portent sur des organisations comme le Coloured Women’s Club, le Congrès des femmes noires, le Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes, le Point de ralliement des femmes haïtiennes… et Harambec! Vu les limites d’espace, plusieurs documents sont présentés dans une vitrine numérique.

CR : Dans plusieurs des vitrines, vous présentez des archives provenant de collectifs anglophones, francophones et créolophones. Pourquoi était-ce important de les rassembler?

SD : Il y a quand même un climat linguistique particulier au Québec, où il y a une opposition entre le français et l’anglais, en supposant qu’ils ne peuvent pas coexister. Pourtant, il y a eu des mobilisations similaires et conjointes à travers le temps pour les communautés afrodescendantes. Pour Harambec, c’est important de surmonter ces barrières et tous nos événements sont bilingues. Nous voulions donc que ça se reflète dans l’exposition.

Concordia est une université anglophone, mais on ne veut pas se limiter aux documents anglophones. La majorité des personnes avec qui on a collaboré parlent français ou créole. En fait, la langue ne devrait pas être un obstacle lorsqu’il est question de montrer les mobilisations et les luttes de certains groupes. La langue d’expression c’est un enjeu de taille, surtout au Québec, mais pour nous, c’était important de représenter tout cela de façon équitable.

CR : Quand nous avons fait la visite de l’exposition, tu m’as parlé des défis à rassembler autant d’archives qui sont souvent disséminées parce qu’il n’y a pas un seul fonds d’archives. Ce sont souvent des personnes engagées dans divers collectifs qui conservent ces documents chez elles, d’autres fois ce sont des institutions qui les possèdent… Qu’est-ce que ça implique de rassembler autant de documents dans le cadre des deux expositions?

SD : Le défi de la fragmentation des archives, donc le fait qu’elles soient dans des lieux épars et qu’on n’avait pas nécessairement un endroit centralisé pour les rassembler, ça a fait en sorte que je me suis retrouvée avec des centaines de documents sur ma table de cuisine un dimanche soir… et je devais les garder en hauteur pour les protéger de mon chat!

Il y a aussi le fait que l’absence de documents créés par nous ou pour nous dans les institutions officielles, ça contribue à l’invisibilisation de nos expériences dans les récits dominants, mais ça contribue aussi à l’invisibilisation de nos propres expériences comme étant valides et assez importantes pour être archivées. Les gens avec qui on a collaboré, ce sont des personnes qui gardent plein de documents chez elles parce qu’elles ont été très actives dans plusieurs groupes. Mais on se demandait aussi, qu’en est-il de toutes les autres qui ne savent pas que les documents qu’elles ont conservé ont une valeur et sont des archives?

Un autre enjeu, c’est de convaincre les personnes de nous prêter leurs documents. On ne peut pas venir chercher leurs archives du jour au lendemain, c’est beaucoup plus complexe que ça! On a eu des rencontres préliminaires, on est allées chez ces personnes, on est restées longtemps, on a discuté avec elles et on signe des contrats de prêt pour leur montrer qu’on prend ça au sérieux. Mais l’absence de légitimation à l’égard de ces archives est intrinsèque à l’histoire et aux récits nationaux, et à ce qui est déjà conservé dans les archives institutionnelles.

Finalement, les contraintes temporelles ajoutent une certaine pression. C’est un processus qui prend beaucoup de temps et on a dû travailler dans des délais assez serrés, déterminés par la bibliothèque. Or, le community work ne prend pas pas le même temps que le institutional work. Ça a été un enjeu quand même important…

CR : Et le peu de ressources pour mener ce travail en général?

SD : En termes de temps, c’est sûr que ça a été plus complexe, mais tout s’est dénoué assez rapidement dans les deux dernières semaines. On ne peut pas non plus envoyer de multiples courriels pour insister auprès de ces personnes pour qu’elles nous donnent leurs archives. C’est long… Je dirais que c’était ça, les principaux défis.

CR : Lors du lancement il y a quelques semaines, quelle a été la réception de l’exposition, comment les gens ont-ils accueilli ces documents? Quelle rétroaction avez-vous eue?

SD : Le lancement était génial car il y avait autant des personnes qui nous ont prêté des documents que des personnes plus âgées, issues des groupes… Il y avait des gens du milieu communautaire, des étudiantes et étudiants et des professeur·es. C’était très chargé en émotions, pour être honnête. C’était vraiment un moment émouvant dont je me rappellerai toute ma vie. Les personnes présentes étaient très contentes de voir les documents, particulièrement dans un contexte autre que chez elles et elles partageaient leurs souvenirs. La réception a été très positive.

Dans un sens, c’est très novateur de présenter une exposition comme ça, surtout dans un endroit comme Concordia, dans le milieu universitaire. Évidemment, on n’est pas le premier groupe à faire une exposition sur ce sujet, mais le fait que ce soit dédié entre autres à l’expérience des femmes noires et des personnes non binaires noires, ça s’inscrit directement dans notre objectif de remédier à leur invisibilisation. Bref, je pense que c’était très touchant pour les personnes présentes au lancement.

CR : Tu l’as souligné au début, organiser une exposition dans un cadre universitaire amène certaines contraintes ou limites. Dans le futur, est-ce qu’il y aurait comme projet de faire autre chose avec ces archives, soit avec des maisons de la culture, soit dans des organismes communautaires, ou même auprès d’élèves?

SD : C’est certain que nous avons eu ces réflexions, notamment lors de notre dernier lancement. Même si nous sommes en partie affiliées à Concordia, Harambec est un organisme indépendant. Il y aurait les maisons de la culture, certains musées… et peut-être la possibilité de numériser les archives. Nous y réfléchissons beaucoup en ce moment, mais c’est certain qu’on ne se limitera pas à ces expositions. Ça pose également la question de pour qui nous souhaitons rendre ces archives accessibles et qui est notre public. Concordia est tout de même une université où il y a beaucoup de travail communautaire qui se fait en parallèle, mais définitivement, nous verrons comment nous irons au-delà des limites de cette institution.

CR : Ma dernière question était à propos de toi! Qu’est-ce que ça t’a apporté de travailler sur ces expositions, à la fois dans ton rapport aux archives et dans ton parcours comme chercheuse et comme personne engagée?

SD : C’était une occasion unique… J’ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en histoire à l’UQAM, maintenant je suis au doctorat en histoire à Concordia. Mon parcours a été entre autres marqué par la pandémie et nous n’avions pas pu faire du travail de terrain avec les archives, soit d’expérimenter le processus de consultation, de réfléchir à comment on décrit les archives, de penser à la manipulation et à la conservation. Pour moi, ça a été un privilège sans nom de faire ce travail. Et ça a été un bon contraste avec ce que j’ai lu. On lit beaucoup, en histoire, et peu de textes ont été écrits sur les initiatives communautaires.

La plupart des documents que j’ai consultés pour ma maîtrise étaient aux Special Collections de Concordia, mais sinon, c’est souvent dans des institutions gouvernementales telles que Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce n’est pas du tout le même cadre que des archives communautaires et personnelles qu’on va chercher chez les gens. Ça m’a permis de réaliser à quel point les archives institutionnelles sont restrictives et ne sont pas accessibles pour tout le monde. Elles sont destinées à un type de chercheurs et de chercheuses et elles visent une certaine construction de récits et de savoirs qui sont très nationaux.

Ça m’a encore plus motivée à continuer mon travail pour dépasser ces barrières. C’était vraiment excitant d’aller chercher les archives partout chez les personnes, de découvrir avec elles les documents qu’elles considèrent d’intérêt. Il y avait tous ces questionnements auxquels je n’aurais pas pu avoir de réponses si j’avais poursuivi un parcours plus traditionnel sans avoir ce genre d’expérience.

CR : C’est aussi la propre réflexion des actrices sur ces archives, pourquoi elles ont conservé un document et pourquoi c’est significatif pour elles… Tu as toute une histoire derrière l’archive à laquelle tu n’as pas accès si tu vas à la BAnQ ou à Bibliothèque et Archives Canada.

SD : C’est là que je réalise que le travail des archivistes, c’est un travail de conservation de documents, mais moins une conservation des récits et des mémoires. Ce sont deux choses totalement différentes. Ça m’a fait comprendre à quel point c’est important d’avoir ces discussions qui accompagnaient les archives que les femmes nous prêtaient.

CR : Merci beaucoup Samia! Un mot de la fin?

SD : L’exposition est présentée jusqu’au premier mai 2024 à la bibliothèque Webster de Concordia dans le pavillon LB. Vous pouvez aussi suivre Harambec sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). N’hésitez pas à nous écrire si vous voulez organiser une visite guidée de l’exposition!

Articles sur les mêmes sujets