Les péchés mignons – Recension d’exposition Présumées coupables : Les femmes et les sept péchés capitaux (MBAM)

Citer cet article

APA

Moncion, L. (2025). Les péchés mignons – Recension d’exposition Présumées coupables : Les femmes et les sept péchés capitaux (MBAM). Histoire Engagée. https://histoireengagee.ca/?p=13546Chicago

Moncion Laura. "Les péchés mignons – Recension d’exposition Présumées coupables : Les femmes et les sept péchés capitaux (MBAM)." Histoire Engagée, 2025. https://histoireengagee.ca/?p=13546.Laura Moncion, chercheuse en histoire religieuse et histoire du genre à l’Université de Tübingen (Allemagne) et titulaire d’un doctorat de l’Université de Toronto.

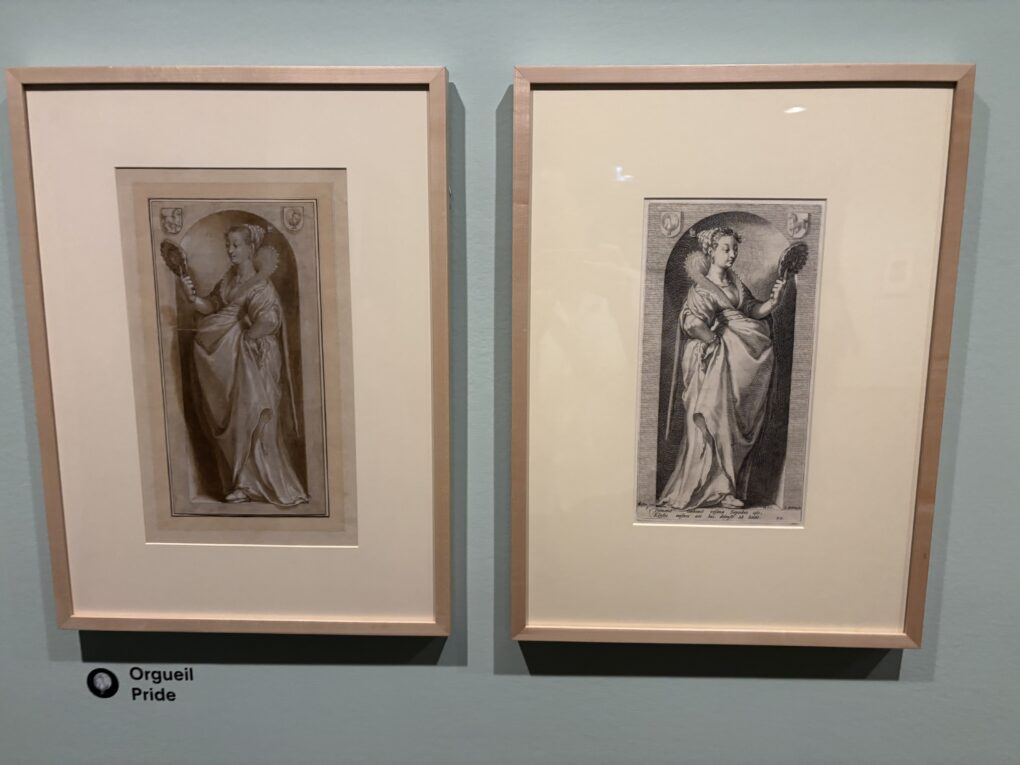

Si vous avez déjà eu honte d’avoir trop dormi, trop mangé, ou d’avoir surestimé vos capacités… le devriez-vous ? C’est une question sous-entendue posée aux visiteuse.r.s de l’exposition Présumées coupables : Les femmes et les sept péchés capitaux (en anglais, Bad Girls Only : Women and the Seven Deadly Sins), ouverte depuis le 26 mars et jusqu’au 10 août 2025 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. L’exposition de deux salles au sous-sol du musée met en vedette des estampes et des dessins créés de la fin du XVe au XVIIe siècle, qui représentent les sept péchés capitaux – l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère, et la paresse – par le biais des allégories féminines. Les images montrent, par exemple, une femme avec des cheveux en serpent en train de manger un cœur pour représenter l’envie, ou une femme, enrobée de bijoux, qui se regarde dans un miroir pour indiquer l’orgueil. Les dessins et les estampes sont eux-mêmes exceptionnels, et l’exposition pousse même un peu plus loin pour inciter les spectatrice.eur.s à repenser non seulement les allégories et l’image de la femme, mais aussi leur propre relation aux idées représentées.

L’exposition débute avec une courte introduction aux principaux thèmes – les sept péchés capitaux, l’impact sur les femmes du code moral chrétien, et la honte associée aux comportements jugés trop orgueilleux ou envieux qui existe encore parmi beaucoup d’entre nous. L’exposition fournit une explication vulgarisée des principes de l’allégorie, et leur popularité dès l’arrivée de l’imprimerie en Europe. La matière imprimée rend aussi ces allégories et ces connexions entre femme et péché plus rependus dans la culture populaire européenne. Pour bien saisir le concept de l’allégorie, l’exposition offre une liste des sept péchés, indiqués par des animaux, avec une définition et quelques attributs pour chaque péché. À titre d’exemple, l’orgueil est indiqué par le paon, défini comme « estime exagérée de sa propre valeur ou beauté », et il peut être reconnu dans les œuvres par le paon, le miroir, ou les bijoux. Cette liste peut servir comme outil de lecture pour les images dans l’exposition et permet à l’observatrice.eur de découvrir plus profondément les images qui leur sont proposées.

La première salle présente les œuvres des quatre premiers artistes. Nous commençons par deux estampes réalisées par le célèbre Albrecht Dürer, qui mettent en scène les figures emblématiques des « présumées coupables originelles » (« original bad girls ») : Ève, première femme selon Genèse, et la sorcière, représentée comme une femme corrompue par Satan et, en tant que femme, perçue comme plus « charnelle » que l’homme. L’exposition présente l’estampe de Dürer qui montre « Adam et Ève » (1504) dans le jardin d’Éden, sur le point de manger le fruit défendu, et « Les quatre femmes nues » (1497), parfois intitulée « Les quatre sorcières », une image de quatre femmes debout autour d’un crâne, observées par une figure démoniaque dans l’embrasure de la porte de la pièce. Cette dernière image est particulièrement intéressante car elle se prête difficilement à une lecture allégorique. C’est aussi la seule image de l’exposition qui montre plusieurs femmes ensemble. Ces deux images encadrent une copie imprimée du Malleus maleficarum (ou Marteau des sorcières), le livre qui a déclenché plusieurs chasses aux sorcières en Allemagne au XVIe siècle.

Sur les deux murs opposés, on entre de plein-pied dans les allégories des sept péchés. L’exposition montre sept estampes faites par Hieronymus Wierix entre 1585 et 1612, dans sa série sur « Les sept péchés capitaux ». Chaque péché est représenté par le visage d’une femme. Les visages sont tordus par la colère, déformés par l’envie, gonflés par la luxure de façon à la fois effrayante et, aux yeux de notre siècle, bizarre ou peut-être comique. Ensuite, l’exposition présente sept dessins préparatoires par Hendrick Goltzius faits en 1592 et les sept versions gravées d’après ces dessins par Jacob Maltham, son élève, en 1593. Ces images montrent les figures en pleine longueur, utilisant tout le corps pour véhiculer les allégories de la tête aux pieds.

Dans la seconde salle, on voit une autre série de sept péchés réalisés par Matham d’après Goltzius, avant la première série, en 1587. Ces images sont plus petites et plus richement allégoriques que l’autre série. Elles montrent des figures plus dynamiques qui ont aussi des animaux – le paon (orgueil), le crapaud (avarice), la chèvre (luxure), le serpent (envie), le sanglier (gourmandise), l’ours (colère), l’escargot (paresse) – à leurs côtés.

L’exposition opte pour une approche plus didactique dans la seconde salle. Au fond, l’exposition présente une vidéo de quatre minutes qui montre la fabrique d’une gravure, du début à la fin, par l’artiste contemporain Xavier Charbonneau Gravel dans l’Atelier Circulaire à Montréal. Accompagnée par des matériaux de gravure dans une vitrine, ainsi que la gravure sur cuivre fabriquée par Gravel, la vidéo démontre la procédure détaillée par laquelle ces images ont été réalisées.

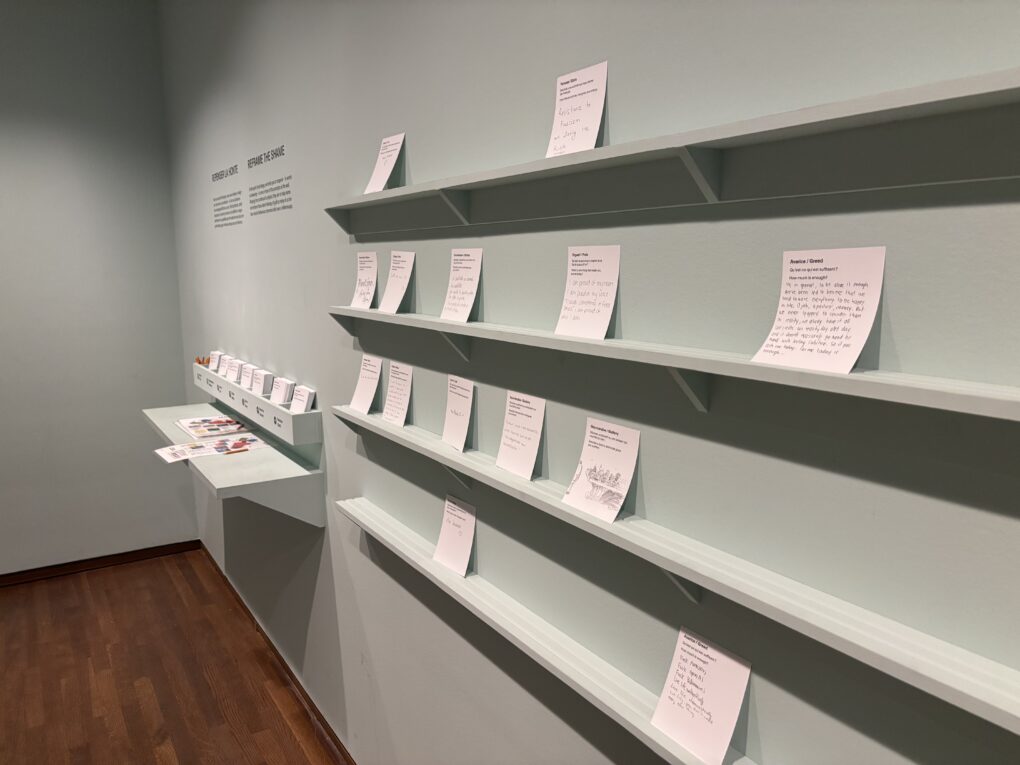

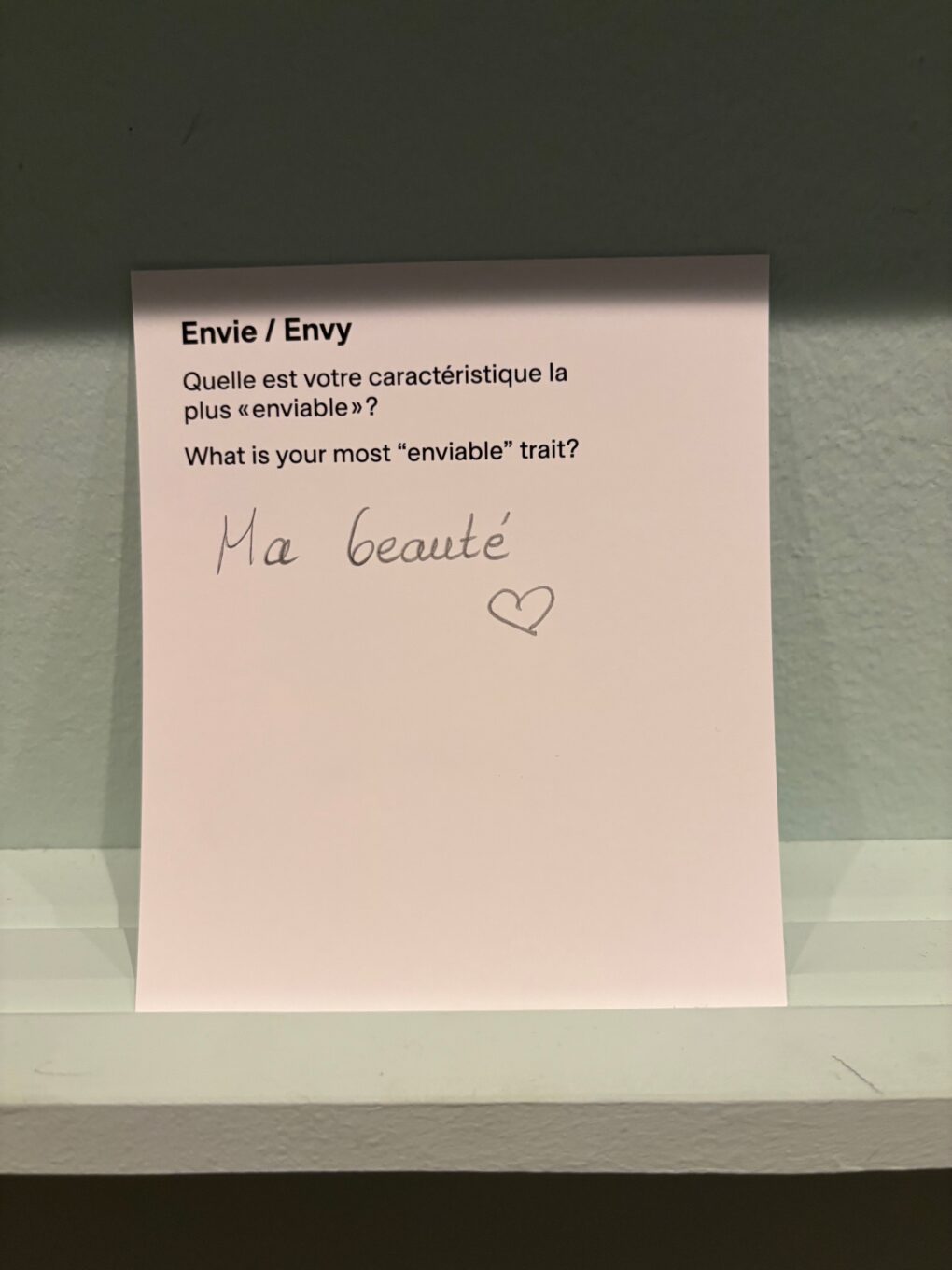

La dernière section de l’exposition est interactive : on présente des groupes de sept cartes, une pour chaque péché. Les visiteuse.r.s sont invité.e.s à choisir une carte et à répondre aux incitations comme « Que ressentez-vous physiquement quand vous êtes en colère ? » (colère) ou « Décrivez un aliment ou une boisson qui vous fait du bien » (gourmandise). Ces questions incitent non seulement à la réflexion, mais tentent aussi d’inverser la négativité associée à ces concepts. Par exemple, l’orgueil est transformé en fierté : « Qu’est-ce qui vous a inspiré de la fierté aujourd’hui? » Cette activité invite à questionner les frontières entre la visite au musée et la vie quotidienne. Quelques réponses des visiteuse.r.s à la question « Qu’est-ce qui est suffisant? » (avarice) sont des discours succincts contre le capitalisme et le rythme effréné de la vie moderne. Après avoir appris les codes d’allégorie pour les sept péchés capitaux du début de l’époque moderne, les visiteuse.r.s sont incité.e.s à reformuler leurs relations avec ces idées. Ceci se déroule au niveau de l’individu qui choisit probablement la carte son « péché préféré ». (À la boutique, on peut acheter des épingles portant l’image d’un animal associé au péché capital de notre choix.)

L’exposition fait le lien entre les discours misogynes au sujet des femmes et les péchés et les actes de violence envers les femmes. Le Malleus maleficarum est reconnu comme un déclencheur de plusieurs chasses aux sorcières, dans lesquelles beaucoup de femmes ont perdu la vie. À côté des estampes de Hieronymus Wierix, on trouve un texte intitulé « peut-on séparer l’œuvre de l’artiste? » On apprend que, quelques années avant qu’il aurait réalisé ces œuvres, il a été incarcéré après avoir tué une cabaretière, Clara von Hove, en jetant un gobelet à sa tête. Un ami a payé sa créance et il a été officiellement gracié par l’archiduc d’Autriche. Le texte de l’exposition note l’ironie : Wierix a commis ce crime pendant qu’il était ivre, sous l’influence de la colère et de la gourmandise, mais il représente quand même ces péchés par la figure de la femme dans ses estampes. On sent encore l’injustice plusieurs siècles après.

L’exposition est de très petite taille, alors il y a naturellement quelques questions qui n’ont pas pu été abordées. Ces estampes faisant parties d’une culture populaire imprimée, nous pourrions demander : qui aurait eu accès à ces images, et qui aurait eu les moyens de les acheter? Pourquoi certains animaux seraient-ils associés à ces péchés (par exemple, le crapaud pour l’avarice)? Existe-t-il des exemples où les péchés sont représentés par des personnages masculins? Cependant, La plus importante question est celle des femmes. Les femmes elles-mêmes sont absentes de l’exposition. Le texte qui aborde le sujet de l’allégorie explique également que ces allégories ne représentent pas de véritables femmes, mais que l’image de la femme est utilisée comme « toile vierge » (citation de l’exposition) par ces artistes. Ceci mène à la question de la réception de ces images chez les femmes. Avec un peu plus d’espace, l’exposition aurait pu ajouter quelques œuvres par des femmes (les portraits de Magdalena van de Passe? Les dessins d’Elisabetta Sirani?) ou bien explorer un peu le rôle majeur des femmes dans l’imprimerie de cette époque. Si une femme aurait imprimé – ou acheté – quelques-unes de ces estampes liant la femme aux péchés capitaux, comment cela compliquerait notre idée de la réception de ces images?

L’exposition Présumées coupables : Les femmes et les sept péchés capitaux rassemble des estampes et des dessins intéressantes de manière accessible et engageante. Cette petite exposition mérite bien d’être visitée. Nous espérons que d’autres et de plus grands projets de ce type seront mis en œuvre à l’avenir.

Pour plusieurs informations ainsi que les heures de visite et billetterie : https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/presumees-coupables-2025/

Articles sur les mêmes sujets