La fin de la biopolitique? Les transformations contemporaines de la santé publique

30 min

Alexandre Klein, chercheur postdoctoral au Département des sciences historiques de l’Université Laval et coordonnateur du réseau de recherche Historiens de la santé

La santé est une préoccupation centrale de nos sociétés contemporaines. Nous souhaitons tous maintenir, voire même améliorer notre santé. Nous y œuvrons d’ailleurs activement au quotidien, en mangeant sainement, en pratiquant de l’exercice, et en évitant soigneusement tous les comportements décrits ou démontrés comme pathogènes. Les industriels l’ont d’ailleurs bien compris, et attribuent à leurs produits – que ce soit des yogourts, des shampoings ou des aspirateurs – des vertus sanitaires plus ou moins effectives. Mais, la santé est aussi au cœur de notre organisation sociale et de notre vie politique. La gestion des épidémies, l’encadrement des campagnes de vaccination, les difficultés d’accès aux soins ou – et c’est de plus en plus fréquent – la problématique du coût de la santé sont des sujets qui défraient régulièrement la chronique. Des lois sont également souvent votées, que ce soit pour tenter de mieux répartir l’offre de soins (projet de loi 20), pour réorganiser le réseau de santé (projet de loi 10), pour renforcer la lutte contre le tabagisme (projet de loi 44) ou pour encadrer la légalisation du cannabis (projet de loi C-45). La santé est, depuis près de trois siècles au moins[1], un objet politique à part entière. Pourtant, il semble que son statut ait changé au cours des dernières décennies. Elle n’est plus au cœur de la stratégie de nos gouvernements. Elle n’apparait plus comme cet outil de gouvernance puissant et efficient qu’elle a longtemps été. La santé semble être devenue un poids, principalement économique, à gérer, voire même un obstacle à surmonter. C’est sur l’histoire de cette mutation des rapports entre santé, économie et politique que je souhaiterais revenir ici.

La santé au risque de l’économie

Si on prend l’exemple de la lutte contre le changement climatique, qui est aujourd’hui un enjeu majeur de la santé publique[2], on constate aisément que l’économie a désormais largement pris le dessus sur les problématiques de santé. En juillet 2014, le ministre de l’Environnement David Heurtel annonçait ainsi son refus de soumettre au Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) le projet de construction de la cimenterie de Port-Daniel, qui allait pourtant devenir le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au Québec[3]. Il mettait alors de l’avant les 200 postes créées par l’implantation de ce pôle industriel, sans se soucier des enjeux sanitaires et environnementaux liés à son installation. Il admit même que son gouvernement n’avait pas hésité à remettre en question le montage financier du projet, mais sans en contester la dimension environnementale[4].

En novembre 2016, alors qu’Ottawa validait la construction du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan, Justin Trudeau affirmait à son tour que ce projet était « dans l’intérêt des Canadiens », vantant notamment la création des 15 000 emplois pour la construction et de 440 postes permanents à partir de sa mise en service prévue en 2019[5]. Il n’y voyait aucun problème sanitaire ou environnemental, alors même que le projet contribuerait, selon les environnementalistes, au dépassement des objectifs canadiens de réduction des gaz à effets de serre validés suite à l’accord de Paris[6]. Pour le premier ministre, ce pipeline, comme celui remplaçant la ligne 3 entre l’Alberta et l’Ontario, est une source de revenus permettant de financer certaines « priorités » nationales, comme « les hôpitaux, les routes et les initiatives relatives à l’énergie propre »[7]. L’économie d’abord, donc, la santé ensuite.

La récente polémique sur les transferts en santé entre le gouvernement fédéral et les provinces illustre clairement la réalité de ce nouveau slogan. Ce n’est en effet que pour des raisons financières que la santé a fait l’objet d’un débat entre les différents niveaux de gouvernements. Lorsqu’en août 2016, le ministre québécois de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, critiquait le gouvernement fédéral, se disant « alarmé » par le fait que « cet enjeu pourtant crucial pour les provinces n’ait pas semblé faire partie des priorités »[8] du nouveau gouvernement de Justin Trudeau, il ne s’insurgeait pas contre l’absence de plan de santé publique pancanadien cohérent ou contre un manque de soutien du fédéral envers les démarches engagées au niveau provincial. Il montait en fait au créneau contre l’absence de réflexion budgétaire préalable : « Un budget, ça commence à se préparer en juin. Ça se concrétise maintenant, tant chez nous (au Québec) que chez eux (au fédéral) »[9]. D’ailleurs, les journalistes ont confirmé que l’attaque du virulent ministre québécois visait davantage « le premier ministre Trudeau et son ministre des Finances, Bill Morneau »[10] que son homologue fédérale. À bien des égards, la santé n’est donc plus qu’un problème économique pour nos gouvernants. Une page s’est définitivement tournée.

En effet, pendant longtemps, la santé des populations était au service de l’économie et de sa gestion politique. Nos sociétés occidentales vivaient dans un régime que le philosophe français Michel Foucault (1926-1984) a qualifié de biopolitique et qui faisait de la gestion de la santé publique le principal ressort de sa gouvernance.

La naissance de la biopolitique

C’est en octobre 1974, dans une conférence sur la naissance de la médecine sociale donnée à Rio de Janeiro, que Michel Foucault énonça pour la première fois ce concept de « bio-politique ». Il entendait ainsi signaler que la naissance du capitalisme à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle s’accompagnait de l’entrée du corps comme sujet politique, comme instrument et objet de contrôle social[11]. L’émergence de la médecine sociale, dont il souhaitait alors retracer les grandes lignes, s’inscrivait, selon lui, dans cette dynamique, puisque « la médecine est une stratégie bio-politique »[12]. Pour soutenir cette affirmation, il distinguait alors trois modalités de cette socialisation de la médecine. Tout d’abord une médecine d’État, qui se développa premièrement en Allemagne et qui visait, par l’organisation d’un corps médical professionnel et étatisé, à renforcer la population en tant que force de l’État. Ensuite, une médecine urbaine, caractéristique du modèle français, qui consistait en une hygiène publique de l’ordre d’une « médecine des conditions de vie du milieu d’existence »[13]. Enfin, la médecine de la force de travail, plus spécifique à l’Angleterre, qui s’intéressait aux pauvres et aux ouvriers et qui se résumait « principalement en un contrôle de la santé et du corps des classes nécessiteuses, pour qu’elles soient plus aptes au travail et moins dangereuses pour les classes riches »[14]. Comme il le précisera deux ans plus tard dans son premier tome de l’Histoire de la sexualité, la « bio-politique de la population » consiste ainsi en « une série d’interventions et de contrôles régulateurs » portant sur le « corps-espèce »[15]; autrement dit, sur la population prise comme un ensemble biologique par des lois communes. La biopolitique s’intéresse donc tout particulièrement à la natalité et la mortalité, au niveau de santé, à la durée de vie ou à la longévité. Bref, c’est une politique de la vie s’appuyant sur des outils de régulation de la population, notamment ceux de la santé publique qui se développe à partir du XVIIIe siècle.

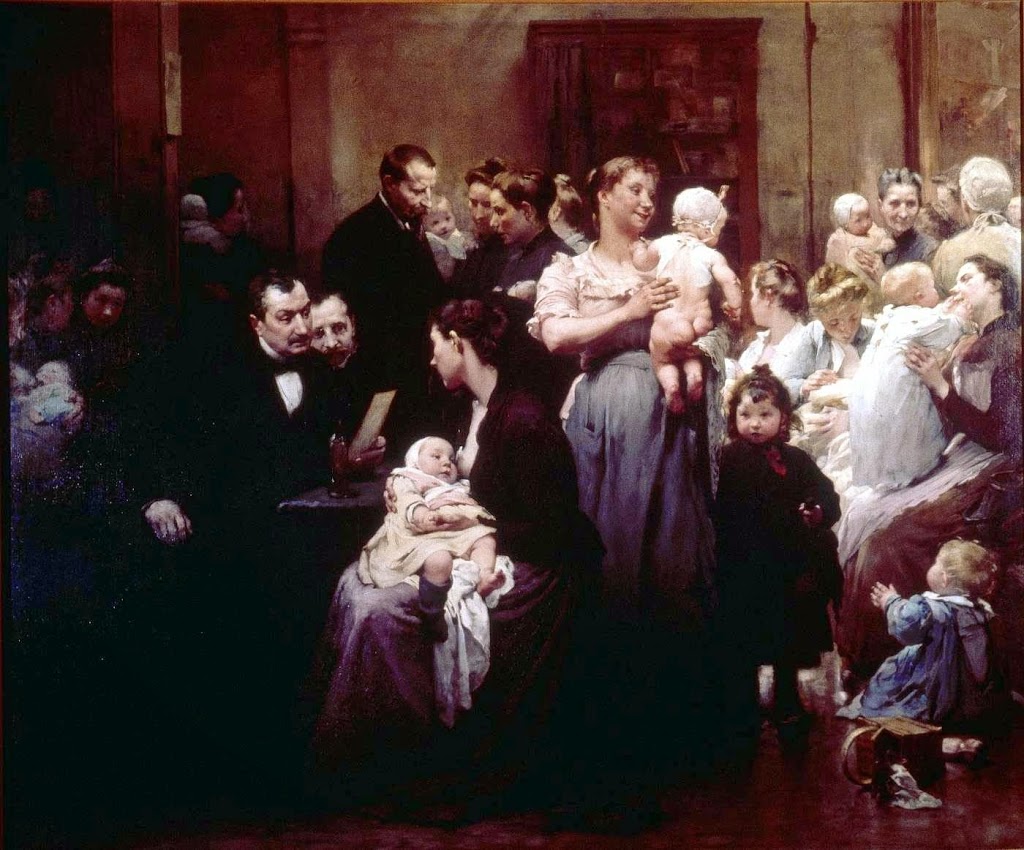

Le siècle des Lumières marque en effet un renouveau de l’intérêt des gouvernants pour la santé des populations qui se concrétise par la multiplication des initiatives étatiques d’ordre sanitaire : construction d’hôpitaux[16], transformation des villes[17], réforme de la formation et de la pratique des médecins[18], assistance aux mères et aux enfants[19], réalisation de statistiques de population[20], édition de conseils au peuple sur sa santé[21], etc. La notion de « police médicale » qui voit le jour en 1764 sous la plume de l’Autrichien Wolfang Thomas Rau (1721-1772) rend compte de cette nouvelle configuration politico-sanitaire[22]. Dans la Province de Québec, on assiste ainsi successivement à la fondation d’un hôpital militaire à Québec en 1763, puis à l’organisation d’une campagne de variolisation en 1765. En 1787, une brochure intitulée Remarques sur la maladie contagieuse de la Baie Saint-Paul avec la description de ses symptômes et la méthode d’en faire la cure; à l’usage du clergé et autres messieurs résidant à la campagne est publiée pour tenter de lutter contre la syphilis qui fait alors des ravages. Progressivement, les États prennent donc conscience de la responsabilité qui leur incombe de prendre soin de leur population, et la révolution industrielle qui va s’engager ne fera qu’accélérer le développement de cette nouvelle biopolitique.

Le XIXe siècle se caractérise en effet par une accentuation de la construction d’une santé publique d’État organisée. Partout, on crée donc des comités, on nomme des inspecteurs, on réalise des sondages et des enquêtes, on établit des statistiques et finalement, parfois, on vote des lois. La gestion des épidémies est au cœur des initiatives, notamment après le choléra de 1832 qui a fait des ravages tant en Europe qu’en Amérique du Nord. En attendant que les médecins s’entendent sur l’origine du mal et sur les traitements à y apporter – les tenants de la contagion s’opposant aux défenseurs de l’infection et de la théorie des miasmes[23] –, des initiatives sont prises pour assainir l’air, lutter contre les logements insalubres, transmettre des règles d’hygiène à la population, assurer la mise en quarantaine des malades et ainsi la non-propagation du mal. Dans le Bas-Canada, la Grosse-Île devient le passage obligé de tous les bateaux, tandis que le gouvernement de Matthew Aylmer (1775-1850) ouvre des bureaux de santé à travers l’ensemble de la province.

Dans la lignée des travaux du médecin parisien Louis Villermé (1782-1863), la lutte s’engage également contre les logements insalubres, en particulier après le retour du choléra en 1849. Les conditions de vie et de travail des plus pauvres deviennent un objet de préoccupation à mesure que les taux de mortalité augmentent, que les manufactures se multiplient et avec elles les plaintes des ouvriers. On comprend alors que les ressorts mêmes qui permettent l’épanouissement d’une nouvelle civilisation industrielle sont également ceux à l’origine de problèmes de santé des populations. Cela impose de nouveaux objectifs à la prévention des maladies et à la protection de la santé, comme la santé des travailleurs qui devient un sujet de préoccupation pour les médecins, les gouvernants, mais aussi les grands industriels. Au Québec, on vote ainsi, en 1885, une loi « pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures » qui impose des normes d’hygiène aux manufactures de la province et réglemente le travail des enfants[24]. La sauvegarde de la santé de la population devient un moyen de préserver la force productive de la nation.

Cela apparait clairement chez le médecin montréalais Séverin Lachapelle (1850-1913) qui, lorsqu’il aborde la santé des travailleurs dans son opus de 1880 intitulé La santé pour tous, associe directement alimentation et productivité. Il affirme ainsi les bienfaits de la viande rouge en ces termes : « La nourriture animale a fait gagner douze journées de travail par homme »[25]. Même type de propos, en 1905, chez le Dr Edmond Rousseau (1852-1909) qui affirme en ouverture de son ouvrage intitulé Alcool et Alcoolisme (causeries sur l’intempérance) que l’intempérance est un fléau terrible, car « outre qu’il tue le corps, il s’attaque aussi à l’âme de l’homme, il diminue la force productive d’un pays, il détruit l’épargne, désagrège la famille et mène infailliblement à la folie et à la mort »[26]. Entre le constat du dépeuplement qui s’accentue à mesure des guerres et des épidémies, la théorie de la dégénérescence qui se développe dans cette seconde moitié du siècle[27], et le commerce et les industries alors en plein essor, l’inquiétude grandit parmi les élites des nations industrialisées.

La population travailleuse et militaire s’affaiblit, voire régresse et la santé devient un enjeu économique et national de premier plan. Il est donc du ressort de la santé publique de lutter contre cette dégradation quantitative, qualitative et morale de la population en repérant et en prenant en charge les comportements considérés comme inadéquats ou déviants, et ce, que ce soit en termes sanitaires, d’ordre social ou de bon fonctionnement économique. Ainsi, les ouvrages de santé à l’attention du peuple[28], les expositions sanitaires auxquelles sont conviées les familles, ou les actions de terrain développées pour, par exemple, offrir du lait frais et de qualité aux mères québécoises[29] sont des occasions de transmettre les valeurs patriarcales, natalistes, nationalistes et capitalistes qui animent la société québécoise de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les conseils de santé publique et l’éducation sanitaire doivent viser tant la protection d’une nation productive que l’amélioration même de cette production. La médecine est devenue un outil politique[30] de premier plan, qui sert le cadre social alors en place, autrement dit, le capitalisme bourgeois industriel. Elle est l’outil central d’une biopolitique.

La médecine participe en effet pleinement à faire « entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites » et à faire de ce « pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine »[31]. Mais plus encore, elle est devenue le cœur de cette nouvelle technologie de pouvoir qui voit le jour au cours du XIXe siècle. En effet, la médecine est « un savoir-pouvoir qui porte à la fois sur le corpus et sur la population, sur l’organisme et sur les processus biologiques, et qui va donc avoir des effets disciplinaires et des effets régulateurs »[32]. Or c’est tout l’objet du bio-pouvoir, auquel la biopolitique participe, que d’œuvrer « à produire des forces, à les faire croître et à les ordonner plutôt [qu’] à les barrer, à les faire plier ou à les détruire »[33]. Rien d’étonnant donc à ce que le XXe siècle voit augmenter l’implication des médecins dans la gestion de problèmes dits de santé publique qui relèvent en fait tant de la morale, du désordre social que de l’hygiénisme. Par exemple, les vices que sont la prostitution, l’alcoolisme ou la consommation de drogues, dénoncés au cours du XIXe siècle par des associations citoyennes et des institutions religieuses, vont progressivement devenir les objets des professionnels de santé qui héritent de la régulation morale de comportements qui se voient de plus en plus pathologisés[34]. La médecine est partout et c’est la vie entière de l’être humain, sous tous ses aspects, qui devient objet de la santé publique.

De la régulation à l’autorégulation

Mais cette médicalisation massive de la vie humaine oblige alors à trouver d’autres relais de régulation. Il n’est plus possible pour l’État de s’assurer seul (et ce même avec l’aide d’une armée de médecins) de la bonne santé des populations, tant se sont multipliées les variables intégrées à la notion de santé. La définition de la santé formulée par l’Organisation mondiale de la Santé à sa création donne d’ailleurs à voir cette vaste ouverture et l’impossibilité de son contrôle, puisque la santé y est désormais considérée, non plus seulement comme l’absence de maladie, mais comme un idéal « état de complet bien-être physique, mental et social ». La biopolitique ne peut donc rester un exercice essentiellement vertical du pouvoir et doit s’adosser à d’autres technologies de pouvoir pour continuer à fonctionner. Elle va alors trouver dans la discipline, cette seconde modalité du biopouvoir dont elle est le pendant[35], la solution à son problème. À la régulation institutionnelle doit succéder l’entière autorégulation.

Alors que le XIXe siècle avait été marqué par une stratégie biopolitique axée sur les grandes instituions disciplinaires[36], le XXe siècle va voir émerger une institution biopolitique fondée sur les stratégies de la discipline. À l’image du panoptique benthamien, dont Foucault reprend le modèle pour expliquer le fonctionnement de la discipline[37], et qui favorise le bon comportement du prisonnier par l’autorégulation, ce dernier ne sachant jamais s’il est effectivement surveillé ou non, la santé publique va s’appuyer sur une stratégie d’autosurveillance et d’autocontrôle pour mener à bien ses missions. On entre alors, comme le décrira Gilles Deleuze (1925-1995) plusieurs décennies plus tard, dans une société du contrôle[38]. La responsabilité de la santé est en effet renvoyée à l’individu, qui est désormais responsable de s’assurer de correspondre aux normes comportementales à même d’assurer l’ordre social, moral et économique. Ce glissement de stratégie va officiellement se concrétiser, au milieu du XXe siècle, avec l’apparition de l’assurance maladie universelle gérée par l’État.

En effet, au moment même où la santé devient définitivement une responsabilité pour l’État, notamment financière, ce dernier renvoie la régulation de la santé des populations à ses membres mêmes. C’est ce que précise Michel Foucault dans la toute première conférence qu’il donna en 1974 au Brésil et qui s’intitule « Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine? ». Revenant sur le rapport Beveridge publié en 1942 en Angleterre et qui prône l’instauration d’une assurance maladie universelle, il constate que celui-ci marque un tournant important dans les rapports de l’État à la santé des populations, mais aussi dans les rapports de la santé à l’économie. Selon lui, il opère même une inversion des termes de l’équation, tels qu’ils étaient posés avec la biopolitique : « le concept de l’État au service de l’individu en bonne santé se substitue au concept de l’individu en bonne santé au service de l’État »[39]. Si auparavant l’État était responsable de la préservation de la force physique nationale (force de travail, de production et de défense), c’est désormais à l’individu que reviendrait cette charge, en échange d’un droit à être malade, d’un droit à interrompre le travail. De plus, ce plan ferait définitivement entrer la santé dans le champ de la macro-économie. Les pensions et les assurances ne suffisant plus à résoudre les problèmes des dépenses liées à la santé ou à l’arrêt du travail. Par leur importance, les dépenses de santé représentent un des postes budgétaires les plus importants de l’État, et de ce fait, la santé devient « l’objet d’une véritable lutte politique »[40], ainsi qu’on a pu le voir à l’occasion du récent débat sur les transferts en santé. Autrement dit, un nouveau droit, une nouvelle morale, une nouvelle économie et une nouvelle politique du corps au sein desquels le rapport État-marché-santé a été réorganisé seraient apparus au cours des années 1940-1950. Renvoyée à la responsabilité de l’individu, la santé est devenue un immense marché dans lequel s’engouffrent nombre d’industriels. D’autant plus que, après une période de prospérité économique et de retour de l’État-providence, les incertitudes de l’économie qui marquèrent les années 1970 (et dont le choc pétrolier de 1973 est le principal reflet) conduisirent les États à réduire la voilure en termes de dépenses publiques de santé. Le Canada ne fit pas exception à la règle.

Alors que le Québec travaillait, à la fin des années 1960, à l’instauration de son régime d’assurance maladie universel, le ministre fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social, John Munro rassemblait déjà des groupes de travail nationaux sur le coût des services de santé, tandis que le premier ministre Pierre-Eliott Trudeau promettait qu’il n’y aurait jamais d’autre régime universel d’assurance maladie dans le pays. Puis, au début des années 1970, alors que le gouvernement fédéral était déjà débordé par les coûts de santé, tentant alors de réorganiser le financement de la santé entre le fédéral et les provinces et que l’on pensait même à revenir sur certaines lois comme la loi d’assurance hospitalisation[41], le nouveau ministre de la Santé nationale et du Bien-être social Marc Lalonde présenta une Nouvelle perspective de la santé des Canadiens au public et à la Chambre des communes. Ce « livre vert » qui préconisait une attention plus soutenue de la part de la population et des gouvernements à la promotion de la santé, à la réglementation environnementale ou à la lutte contre la pauvreté, acta le renvoi de la responsabilité de la santé aux citoyens. Il montrait en effet que les maladies liées au mode de vie étaient désormais plus importantes que les maladies infectieuses des siècles passés et appelait donc chacun à adopter des comportements responsables, en termes de santé et donc de finances publiques. Ainsi, à l’instauration des transferts en santé correspond cette nouvelle responsabilisation des individus à l’égard de leur santé. Le temps est à l’autorégulation, les politiques n’ayant plus pour responsabilité que de gérer le coût de la santé.

Une santé publique privée

C’est de cette façon que s’est ouverte l’ère que nous connaissons aujourd’hui en matière de santé publique. Une ère où la gestion autonome et consumériste de la santé par les citoyens a remplacé une santé publique affaiblie par une approche essentiellement économique des enjeux sanitaires. Une époque plus individualiste, et donc plus inégalitaire[42], au sein de laquelle la santé a changé de statut public, ainsi que de rôle social et politique. D’outil stratégique de gouvernement, elle est devenue un poids dans les rouages de la gouvernance et a donc été renvoyée à la responsabilité des individus. Désormais, il ne s’agit plus pour les élites de se protéger des problèmes sanitaires des pauvres, mais ce sont néanmoins toujours ces derniers que l’on accuse de trop dépenser en matière de santé; que ce soit parce qu’ils ont des modes de vie pathogènes, comme la consommation de tabac ou de malbouffe, ou parce qu’ils abuseraient du système de compensation. Pourtant, les liens mis en évidence au XIXe siècle entre pauvreté et santé sont toujours d’actualité[43]. Et là où certains pensent qu’il vaut mieux couper les financements de santé aux plus pauvres[44] ou favoriser les acteurs les plus riches du système de santé au profit de la prévention et des services sociaux[45], d’autres ont compris que la lutte contre la pauvreté et l’accent mis sur la promotion de la santé sont des meilleurs investissements en termes de santé publique[46].

Reste à savoir si, parce que la fin de la biopolitique est désormais une réalité, nous sommes obligés de vivre dans ses ruines, ou s’il est possible d’œuvrer collectivement à la gestion d’une problématique qui est aujourd’hui au cœur de nos vies individuelle, collective et sociale. Car si la santé ne repose désormais que sur nos épaules citoyennes, alors peut-être devons-nous nous engager, comme le font, par exemple, depuis plusieurs semaines les bénévoles du centre non autorisé de prévention des surdoses ouvert à Ottawa[47], pour qu’elle reste le bien commun qu’elle a toujours été, indépendamment des coûts et prix qu’on lui attribue.

Une chose est sûre, l’histoire s’impose ici comme un levier de choix, car face à la crise qui touche, partout dans le monde occidental, les systèmes de santé, la compréhension des mécanismes de constitution de ces systèmes s’avère incontournable pour pouvoir en changer. C’est ce qu’avait déjà compris Michel Foucault en 1974, lorsqu’il affirmait en conclusion de sa première conférence brésilienne :

[J]e crois que la réexploration de l’histoire de la médecine que nous pouvons faire présente un certain intérêt : il s’agit de mieux connaître non pas la crise actuelle de la médecine, qui est un concept faux, mais le modèle de fonctionnement historique de cette discipline depuis le XVIIIe siècle, pour savoir dans quelle mesure il est possible de le modifier[48].

Pour en savoir plus

« Un centre de prévention des surdoses non autorisé ouvre à Ottawa ». Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau (25 août 2017). [En ligne]http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052289/ouverture-centre-prevention-surdoses-non-autorise-ottawa.

« Trump supprime des subventions santé pour les plus pauvres ». Journal de Montréal (13 octobre 2017). [En ligne]http://www.journaldemontreal.com/2017/10/13/trump-supprime-des-subventions-sante-pour-les-plus-pauvres-1.

BAILLARGEON, Denyse. « Fréquenter les Gouttes de lait. L’expérience des mères montréalaises, 1910-1965 ». Revue d’histoire de l’Amérique Française, vol. 50, no 1 (été 1996), p. 29-68.

DAOUST-BOISVERT, Amélie. « Montréal – Riches et pauvres, toujours inégaux en santé ». Le Devoir (29 novembre 2011). [En ligne]http://www.ledevoir.com/societe/sante/337182/montreal-riches-et-pauvres-toujours-inegaux-en-sante.

DAOUST-BOISVERT, Amélie. « La pauvreté laisse des marques indélébiles sur la santé ». Le Devoir (16 mars 2013). [En ligne]http://www.ledevoir.com/societe/sante/373432/la-pauvrete-laisse-des-marques.

DELEUZE, Gilles. Pourparlers (1972-1990). Paris, Les éditions de minuit, 2003, 256 p.

DELMAS, Aurélie. « Dérèglement climatique : la santé mondiale en danger ». Libération (31 octobre 2017). [En ligne]http://www.liberation.fr/planete/2017/10/31/dereglement-climatique-la-sante-mondiale-en-danger_1606789.

DEPPE, Hans-Ulrich et Michale REGUS. Seminar: Medizin, Gesellschaft, Geschichte. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Medizinsoziologie. Francfort/Main, Suhrkamp Verlag, 1975, 283 p.

DURAND, Caroline. Nourrir la machine humaine. Nutrition et alimentation au Québec, 1860-1945. Montréal, McGill-Queen’s University Press, 324 p.

FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975, 318 p.

FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, 224 p.

FOUCAULT, Michel. « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1975-1976). Paris, Gallimard/Seuil, 1997, 283 p.

FOUCAULT, Michel. « La naissance de la médecine sociale ». Dans FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, II. 1976-1988. Paris, Quarto/Gallimard, 2001, 1760 p.

GOULET, Denis et Jean-Pierre THOUEZ. « Les modèles explicatifs des maladies infectieuses au Canada au XIXe siècle ». Gesnerus, vol. 61 (2004), p. 5-23.

GOULET, Denis et André PARADIS. Trois siècles d’histoire médicale au Québec. Montréal, VLB éditeur, 1992, 527 p.

GRENIER, Guy. L’implantation et les applications de la doctrine de la dégénérescence dans le champ de la médecine et de l’hygiène mentale. Mémoire de maîtrise en histoire, Université de Montréal, 1990, 172 p.

GUÉNETTE, Denis. « Les échecs de la réforme Barrette ». Perspectives CSN, n°56 (janvier 2017). [En ligne]https://www.csn.qc.ca/actualites/les-echecs-de-la-reforme-barrette/.

LACHAPELLE, Séverin. La santé pour tous, ou Notions élémentaires de physiologie et d’hygiène à l’usage des familles, suivies du Petit guide de la mère auprès de son enfant malade. Montréal, Compagnie d’imprimerie canadienne, 1880, 337 p.

MARQUIS, Mélanie., « Transferts en santé : Gaétan Barrette critique le fédéral ». La Presse (22 août 2016). [En ligne]http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201608/22/01-5012899-transferts-en-sante-gaetan-barrette-critique-le-federal.php.

MARTEL, Marcel. Canada the Good. A Short History of Vice since 1500. Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2014, 196 p.

ROSEN, Gorge. A History of Public Health. Boston, The John Hopkins University Press, 1993 (1958), 535 p.

ROUSSEAU, Edmond. Alcool et Alcoolisme (causeries sur l’intempérance). Québec, Le Soleil, 1905, 404 p.

SHIELDS, Alexandre. « Ottawa approuve deux importants projets d’oléoducs ». Le Devoir (30 novembre 2016). [En ligne]http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/485890/ottawa-approuve-le-pipeline-de-kinder-morgan.

SOURNIA, Jean-Charles. La Médecine révolutionnaire (1789-1799). Paris, Payot, 1989, 306 p.

TOULGOAT, Martin. « BAPE : Ciment McInnis ne peut plus y être soumis ». Radio-Canada (4 juillet 2014). [En ligne]http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/674528/gaspesie-ciment-mcinnis-bape.

TOULGOAT, Martin. « Cimenterie de Port-Daniel : le point sur la pollution ». Radio-Canada (22 avril 2015). [En ligne]http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/717166/equiterre-cimenterie-port-daniel.

[1] George Rosen, A History of Public Health, Boston, The John Hopkins University Press, 1993 (1958), 535 p.

[2] Aurélie Delmas, « Dérèglement climatique : la santé mondiale en danger », Libération, 31 octobre 2017, en ligne.

[3] Martin Toulgoat, « Cimenterie de Port-Daniel : le point sur la pollution », Radio-Canada, 22 avril 2015, en ligne.

[4] Martin Toulgoat, « BAPE : Ciment McInnis ne peut plus y être soumis », Radio-Canada, 4 juillet 2014, en ligne.

[5] Alexandre Shields, « Ottawa approuve deux importants projets d’oléoducs », Le Devoir, 30 novembre 2016, en ligne.

[6] Idem.

[7] Idem.

[8] Mélanie Marquis, « Transferts en santé : Gaétan Barrette critique le fédéral », La Presse, 22 août 2016, en ligne.

[9] Idem.

[10] Idem.

[11] « Pour la société capitaliste, c’est le bio-politique qui importait avant tout, le biologique, le somatique, le corporel ». Voir Michel Foucault, « La naissance de la médecine sociale », dans Michel Foucault, Dits et écrits II. 1975-1988, Paris, Quarto/Gallimard, 2001, p. 207-228, ici, p. 210.

[12] Idem.

[13] Ibid., p. 222.

[14] Ibid., p. 227.

[15] Michel Foucault, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 183.

[16] Comme à Paris, où entre 1775 et 1785 on construit autant d’hôpitaux que durant les 130 années précédentes, dont Clinique de Perfectionnement (1775), Necker (1778), Cochin (1780), Beaujon (1784), Maladies Vénériennes (1785), Maison de Santé (1781).

[17] Le Westminster Paving Act de 1762, qui transfert la responsabilité du pavement des rues de Londres au gouvernement, en est l’exemple le plus paradigmatique.

[18] La Révolution française opère ainsi à une réforme complète du système de formation et d’exercice médicaux. Voir à cet égard, Jean-Charles Sournia, La Médecine révolutionnaire (1789-1799), Paris, Payot, 1989, 306 p.

[19] Entre le 28 juin et le 8 juillet 1793, la Convention nationale française adopte un Décret relatif à l’organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, aux vieillards et aux indigents qui assure l’assistance sociale et sanitaire aux enfants et aux femmes enceintes.

[20] Aux États-Unis, la constitution exigeait la réalisation d’un recensement tous les dix ans. Le premier sera effectué en 1790.

[21] Le plus célèbre est probablement l’Avis au peuple sur sa santé du médecin suisse Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), paru en 1761, qui sera réédité sept fois et traduit en six langues en moins de cinq ans.

[22] On la retrouve notamment chez le médecin allemand Johann Peter Frank (1745-1821) et son célèbre System einer vollständigen medicinischen Polizey publié en 1779 ou encore chez le médecin suisse Samuel-Auguste Tissot, auteur d’un traité intitulé De la médecine civile ou de la Police de la Médecine (qui ne sera publié qu’en 2009).

[23] Denis Goulet et Jean-Pierre Thouez, « Les modèles explicatifs des maladies infectieuses au Canada au XIXe siècle », Gesnerus, vol. 61, 2004, p. 5-23.

[24] Denis Goulet et André Paradis, Trois siècles d’histoire médicale au Québec, Montréal, VLB éditeur, 1992, p. 246.

[25] Séverin Lachapelle, La santé pour tous, ou Notions élémentaires de physiologie et d’hygiène à l’usage des familles, suivies du Petit guide de la mère auprès de son enfant malade, Montréal, Compagnie d’imprimerie canadienne, 1880, p. 239.

[26] Edmond Rousseau, Alcool et Alcoolisme (causeries sur l’intempérance), Québec, Le Soleil, 1905, p. xii.

[27] Guy Grenier, L’implantation et les applications de la doctrine de la dégénérescence dans le champ de la médecine et de l’hygiène mentale, Mémoire de maîtrise en histoire, Université de Montréal, 1990, 172 p.

[28] Caroline Durand, Nourrir la machine humaine. Nutrition et alimentation au Québec, 1860-1945, Montréal, McGill-Queen’s University Press, p. 68.

[29] Denyse Baillargeon, « Fréquenter les Gouttes de lait. L’expérience des mères montréalaises, 1910-1965 », Revue d’histoire de l’Amérique Française, vol. 50, no 1, été 1996, p. 29-68.

[30] Pour reprendre la formule célèbre du physiologiste Rudolf Virchow (1821-1902), qui écrivait en 1848 que « la médecine est une science sociale, et la politique n’est rien de plus que la médecine à plus grande échelle ». Rudolf Virchow, « Der Armenartz », Die Medecinische Reform, 1848, cité dans Hans-Ulrich Deppe et Michale Regus, Seminar: Medizin, Gesellschaft, Geschichte. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Medizinsoziologie, Francfort/Main, Suhrkamp Verlag, 1975, p. 175-176.

[31] Michel Foucault, Histoire de la… p. 188.

[32] Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1975-1976), Paris, Gallimard/Seuil, 1997, p. 225.

[33] Michel Foucault, Histoire de la…, p. 179.

[34] Marcel Martel, Canada the Good. A Short History of Vice since 1500, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2014, 196 p.

[35] Michel Foucault, Histoire de la…, p. 183.

[36] Prenant l’exemple du traitement de la lèpre et de la peste, Foucault montre que le XIXe siècle établit une stratégie mixte entre le lazaret et la quarantaine, en créant des institutions de mise en quarantaine qui sont aussi des institutions d’exclusion (l’asile psychiatrique en est le modèle), ce qui évite de paralyser les villes et avec elle le commerce, comme le faisait la quarantaine en temps de peste. Voir à ce propos, Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 228-233.

[37] Ibid., p. 233-253.

[38] Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre journal, n° l, mai 1990, repris dans Gilles Deleuze, Pourparlers (1972-1990), Paris, Les éditions de minuit, 2003, p. 240-247.

[39] Michel Foucault, « Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine? », dans Michel Foucault, Dits et écrits II… p. 40-58, ici, p. 41.

[40] Ibid., p. 42.

[41] Voir à ce propos, l’exposition en ligne La lutte pour l’assurance maladie universelle : L’histoire des soins de santé au Canada, 1914-2007 sur le site du Musée canadien de l’histoire.

[42] Amélie Daoust-Boisvert, « Montréal – Riches et pauvres, toujours inégaux en santé », Le Devoir, 29 novembre 2011, en ligne.

[43] Amélie Daoust-Boisvert, « La pauvreté laisse des marques indélébiles sur la santé », Le Devoir, 16 mars 2013, en ligne.

[44] AFP, « Trump supprime des subventions santé pour les plus pauvres », Journal de Montréal, 13 octobre 2017, en ligne.

[45] Denis Guénette, « Les échecs de la réforme Barrette », Perspectives CSN, n°56, janvier 2017, en ligne.

[46] « Ce sont des choix sociaux. Oui, ça coûte de l’argent, mais il y a des coûts à la pauvreté. Si tous étaient au moins au seuil de faible revenu, les coûts de santé et de justice diminueraient de moitié ». Propos du Dr Lessard, responsable de la santé publique à Montréal en 2011, rapportés par Amélie Daoust-Boisvert, « Montréal – Riches et… ».

[47] « Un centre de prévention des surdoses non autorisé ouvre à Ottawa », Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau, 25 août 2017, en ligne.

[48] Michel Foucault, « Crise de la… », p. 57.

Articles sur les mêmes sujets