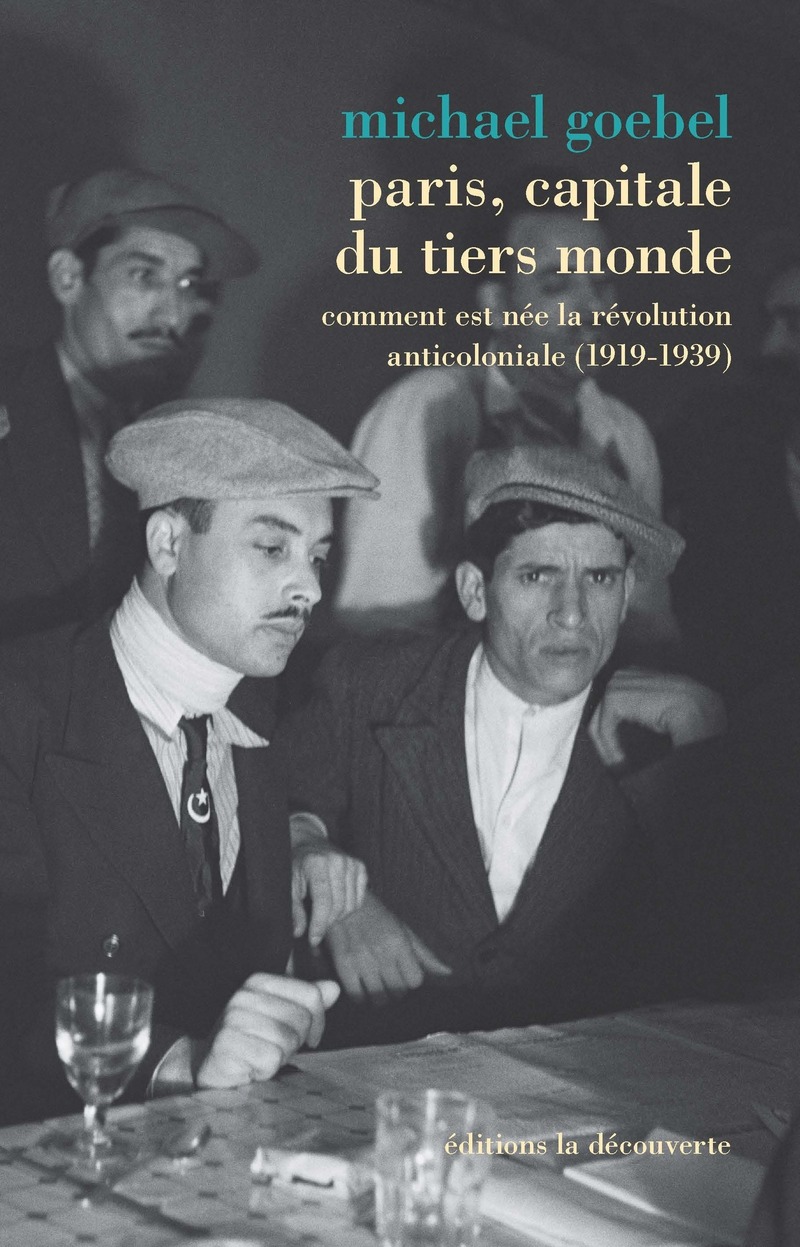

Recension de l’ouvrage de Michel Goebel : Paris, capitale du tiers monde, comment est née la révolution anticoloniale (1919-1939)

15 min

Par Thomas Vennes, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Version PDF

Michael Goebel, professeur d’histoire d’Amérique latine et d’Histoire globale à l’institut de hautes études internationales et du développement de Genève, propose dans son ouvrage Paris, capitale du tiers monde, une nouvelle lecture de la propagation des idéologies anti-impérialistes au début du 20e siècle. Mettant en scène la ville de Paris, l’historien montre comment la rencontre des différentes communautés ethniques issues des colonies, entre elles et avec la société française, catalyse les idées anti-impérialistes lors de l’entre-deux-guerres[1].

L’approche de l’auteur dépasse les méthodes de l’histoire globale. L’essentiel de sa démarche part d’une histoire sociale locale de l’immigration pour évoluer vers une histoire intellectuelle de l’anti-impérialisme. En joignant une analyse sociale de la ville de Paris à l’histoire globale des idées, Goebel argumente que les milieux sociaux, où interagissent des communautés et des individus, ont eu un impact considérable dans la construction des idées. Il s’engage dans une histoire intellectuelle qui parfois, par le passé, a eu tendance à se concentrer sur une analyse du discours et sa diffusion[2]. Les sources principales de l’ouvrage, pour la plupart provenant des institutions policières parisiennes et françaises qui maintenaient une surveillance active des populations non occidentales, témoignent de cette approche.

L’ouvrage s’inscrit plus largement dans une historiographie qui recherche les origines historiques de la décolonisation enclenchée après la Deuxième Guerre mondiale. Si l’auteur parle d’anti-impérialisme, c’est parce que le terme « anticolonialisme » ne couvre pas bien tous les discours produits par les multiples communautés en situation d’inégalités vis-à-vis une puissance occidentale[3]. Ce sont, en gros, les habitants des pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se dénomment le « tiers-monde »[4].

À Paris, les migrants non européens interagissent grâce à des groupes d’entraide (au travail ou à l’intérieur de partis politiques), mais aussi avec la société française dans son ensemble (police, bureaucratie gouvernementale, école, lieux religieux, etc.). La vie quotidienne, marquée par ces interactions, met en évidence les contradictions entre les idéaux universalistes et les pratiques discriminatoires de l’État et de la société française. Goebel avance aussi que la discrimination vécue par les populations émigrées à Paris est beaucoup plus apparente qu’en colonie, permettant à ce lieu cosmopolite de devenir un centre névralgique des idées anti-impérialistes[5]. Les populations migrantes côtoient également l’idéologie républicaine française tributaire de la Révolution de 1789, occasionnant une adoption d’une composante républicaine à l’anti-impérialisme. L’historien argumente que cette composante vient du contexte parisien avant tout et que les idées républicaines de nature universaliste ne sont pas un frein à la politique identitaire[6].

Du micro au macro, ou comment passer d’une étude sociale de Paris à une analyse mondiale des idées.

Paris, capitale du tiers monde est divisé en huit chapitres qui suivent la logique de son approche méthodologique. Dans les quatre premiers chapitres, l’auteur propose une analyse sociale de la vie quotidienne des migrants. Le lecteur est amené à suivre des individus tels que Ho Chi Minh, Léopold Sédar Seghor et Messali Hadj dans leur promenade entre leur appartement et un restaurant où une rencontre politique est organisée avec des militants des quatre coins du globe. Goebel décrit leurs vies familiales et amoureuses, leurs échauffourées avec les autorités métropolitaines, les longues files d’attente au bureau d’immigration, leurs contributions dans les groupes d’entraide et leurs soirées dans les cabarets.

Grâce à une analyse des flux migratoires dans Paris, des différents réseaux de migrations, des regroupements des migrants, des législations particulières de l’État français et de la surveillance policière à l’égard de chaque communauté, Goebel révèle l’éventail des différentes expériences vécues par les populations coloniales à Paris. Ces expériences participent à la construction des identités des groupes de migrants, ce que l’auteur analyse en faisant usage du concept de l’« ethnicité quotidienne[7] ». Conséquemment, le contact avec la société française, perçue par ses membres comme étant « indifférente à la couleur », aide à construire ces multiples identités qui évoluent et se définissent dans un contexte de discrimination raciale. Les interactions entre les différentes communautés et ses membres par les pratiques culturelles, notamment la nourriture, les restaurants, la langue et la musique pèsent également dans la construction identitaire. Or, en raison des pratiques discriminatoires de l’État français autour de la question de la citoyenneté, ces pratiques culturelles prennent un caractère politique[8]. Les « entrepreneurs ethnopolitiques », pour l’essentiel des individus influents dans les communautés et parfois aussi des étudiants, sont dans ce contexte, des acteurs très importants qui poussent les individus à se comprendre et se définir[9]. Ainsi, le lien entre l’ethnicité et la vie sociale forge les communautés ethniques imaginées qui, en raison du contexte, deviennent des entités ethniques politisées.[10]

La seconde partie de l’ouvrage de Goebel met l’accent sur la façon dont les idées anti-impérialistes se sont construites et manifestées dans les évènements politiques mondiaux et dans les échanges avec les partis communistes européens. L’analyse de l’auteur devient dès lors une histoire mondiale de l’anti-impérialisme.

Pour illustrer la place que Paris prend en tant que centre d’information et de rencontre pendant l’entre-deux-guerres, trois événements mondiaux sont mis de l’avant: la conférence de paix de 1919, la guerre du Rif de 1921-1926 et la guerre italo-éthiopienne de 1935-1936. Ces événements ont des répercussions discernables et importantes sur les populations coloniales de Paris. Lors des trois événements, des groupes anti-impérialistes se mobilisent pour faire preuve de solidarité, pour faire valoir leur droit, et enfin dénoncer et combattre l’impérialisme des États européens. Goebel cherche à unir l’histoire diplomatique entourant ces événements à l’histoire coloniale, démontrant ainsi que Paris est effectivement un centre névralgique d’échange dans ce monde impérial, colonial et après-guerre.[11] Si dans les trois cas utilisés, les groupes anti-impérialistes ont peu de succès, il s’agit néanmoins de moment où les luttes convergent. L’objectif de l’auteur est de mettre en lumière le caractère mondial de la lutte anti-impérialiste.[12]

La littérature et les discours anti-impérialistes reflètent également l’influence de Paris dans la formation de cette idéologie. Le vocabulaire républicain et révolutionnaire, tributaire de 1789, s’imprègne dans le discours anti-impérialiste qui, à son tour, forme les bases civiques du nationalisme, du droit collectif et du droit individuel[13]. Cette immixtion du vocabulaire révolutionnaire ne se fait pas de façon homogène et deux tendances se tracent. D’un côté, les réformateurs « assimilationnistes » utilisent le vocabulaire républicain pour exiger de la France des droits égaux au nom du supposé universalisme républicain. De l’autre côté, les révolutionnaires radicaux, d’une nouvelle génération désillusionnée face aux fausses promesses de la France et à l’espoir naïf de leurs ascendants, l’utilisent pour soulever l’hypocrisie de la République coloniale[14]. Peu importe la façon dont sont mobilisés le vocabulaire, les symboles et les retombés de la Révolution française, Paris agis comme une « école de la citoyenneté[15] » aux yeux de Goebel. Effectivement, ces discours naissent et se développent dans le contexte cosmopolite ou la liberté d’expression et de réunion, quoique souvent bafouée, est plus garantie qu’en colonie, où ce langage et ce discours seraient sévèrement réprimés[16].

Dans son chapitre final, Goebel s’attaque à l’affiliation communément faite dans l’historiographie entre le nationalisme et l’anti-impérialisme dans les mouvements anticoloniaux. Pour ce faire, l’auteur traite avant tout des discours qui imaginent le monde postcolonial. Dans le Paris de l’entre-deux-guerres, la civilisation occidentale est durement remise en question, autant par les Européens eux-mêmes que par les différentes communautés ethniques non européennes[17]. Au matérialisme de l’empire, s’oppose la spiritualité des peuples colonisés. Les mouvements anti-impérialistes à Paris vont dans le sens de la construction d’une essence ethnoculturelle en opposition avec l’occident.[18] On y voit la naissance d’une identité nationale distincte ainsi que des identités basées sur une logique d’unité civilisationnelle en fonction de grands espaces. Le panislamisme, le panarabisme, le panlatinisme, le mouvement atlantique noir qui s’étendent sur deux continents ou encore le mouvement de « négritude » ont tous comme base une idéologie anti-impérialiste[19]. Or, il n’est pas question de penser les entités civilisationnelles en opposition avec les idées d’États-nation. L’imaginaire de ces plus grandes entités a même une influence sur la formulation des imaginaires nationaux.

Paris, Capitale du tiers monde?

L’ouvrage de Goebel est d’une complexité enrichissante. En partant d’une histoire sociale des groupes de migrants non européens à Paris, Goebel donne accès au contexte dans lequel se sont construites les idées anti-impérialistes qui préfigurent les luttes pour l’indépendance nationale et les mouvements pan nationaux. Un des aspects particulièrement intéressants du livre est la capacité de Goebel de décrire à la fois l’implication des individus dans la sphère politique et leur quotidien dans la sphère privée. Il arrive ainsi à faire une réelle contribution à une histoire intellectuelle et une histoire des idées, qui, depuis quelques décennies, redonne toute son importance à la notion du contexte et à son impact sur la formation des idées. Cette mise en contexte permet également à Goebel de montrer comment les anti-impérialistes sont parvenus à révéler les contradictions du républicanisme et des prétentions françaises à l’universalité des valeurs républicaines.

Une des prétentions de l’ouvrage est de désaxer en partie la conception purement eurocentrique de la provenance des idées anti-impérialiste. Certes, beaucoup d’Occidentaux écrivent activement sur les empires, surtout chez les groupes communistes, mais les idées qui circulent dans les colonies sont celles transformées et formulées par les migrants en métropole impériale. L’anti-impérialisme s’enracine dans le concret de la vie quotidienne des populations coloniales et n’est pas uniquement tributaire des intellectuels occidentaux, mais celle d’un échange et d’une transformation active qui se produit dans l’aire cosmopolite de Paris. Avec cette approche, Goebel vient nuancer l’eurocentrisme de l’historiographie en replaçant les acteurs coloniaux, certes en Europe, au centre de la formulation des idées anti-impérialistes. À notre avis, l’auteur vise juste lorsqu’il souligne l’importance des métropoles à l’intérieur des empires en général. En d’autres mots, les métropoles impériales agissent comme lieu de convergence des peuples sous occupation impériale et ce contact, imbu de domination et de discrimination entre colonisateurs et colonisés, est source de production d’expériences et d’idées. De plus, l’auteur mentionne, lorsqu’il admet la problématique de son titre « Paris, capitale du tiers monde, comment est née la révolution anticoloniale (1919-1939) »[20], que son intention n’est absolument pas de dire que l’anti-impérialisme et le désir de décolonisation est le seul apanage de cette métropole impériale. Paris ne serait qu’un foyer parmi tant d’autres, avec la particularité propre de regrouper en son sein un groupe hétérogène et divers d’individus vivant d’une forme ou une autre une oppression impériale. Goebel précise d’ailleurs que l’empire comme système d’oppression, où des injustices et des violences sont commises quotidiennement par les autorités, est aussi un phénomène pleinement compris par les populations des colonies. Néanmoins, nous pouvons aisément formuler la critique qu’en basant son analyse de l’anti-impérialisme à Paris, Goebel écrit un ouvrage eurocentrique et dénude les territoires coloniaux et ses habitants comme acteurs dans la construction de l’idéologie anti-impérialiste.

De fait, il existe des idées et des mouvements anti-impérialistes dans les colonies que la méthode d’analyse de Goebel met au rancart. Pour avoir une image beaucoup plus globale de l’anti-impérialisme, l’étude de ces mouvements serait bénéfique. Par exemple, nous pensons ici au mouvement anticolonial dans la région du Bani-Volta entre 1915 et 1916, qui met la région dans un état de guerre totale. Les habitants de la région, qui ont un contact très limité avec l’occident et ses idées, formulent leurs propres approches à l’anti-impérialisme. La région en question a également longtemps été anti-impérialiste, que ce soit contre les empires musulmans africains ou contre les empires européens.

La chronologie de l’ouvrage peut aussi être critiquée en ce sens. Si les deux guerres mondiales ont effectivement modulé les relations internationales et les mouvements migratoires dans les empires européens, surtout en France où pendant et après la Première Guerre mondiale des centaines de milliers de « sujets coloniaux » se déplacent pour venir travailler, étudier et combattre en métropole, il s’agit avant tout d’événements européens qui servent de balise chronologique. Ceci fait en sorte que toute forme de résistance anti-impérialiste, active ou passive, lors des conquêtes et pendant l’occupation est complètement balayée de l’analyse. De fait, leurs seules apparitions dans l’ouvrage sont au chapitre 5 lorsque Goebel écrit sur la guerre du Rif et la guerre Italo-Éthiopienne. Il est alors difficile de comprendre comment ces idées, qu’elles soient formulées en Europe ou pas, se transforment avec le contact des populations dans les colonies. Les idées anti-impérialistes sont loin d’être stagnantes et Goebel nous permet uniquement de comprendre leurs genèses à l’intérieur du cadre parisien. Dans ce sens, l’auteur ne révise pas la prémisse trop communément acceptée que les grandes idéologies du 20e siècle seraient uniquement tributaires du continent européen. Néanmoins, il vient la nuancer en replaçant les acteurs coloniaux, certes en Europe, au centre de leur formulation. À notre avis, l’auteur vise juste lorsqu’il souligne l’importance des métropoles à l’intérieur des empires en général. En d’autres mots, les métropoles impériales agissent comme lieu de convergence des peuples sous occupation impériale et ce contact imbu de domination et de discrimination entre colonisateurs et colonisés, sont sources de production d’expériences et d’idées.

Malheureusement, les capitales coloniales des autres empires sont mises de côté. Également des lieux cosmopolites (mais peut-être pas de la même intensité que Paris), ces capitales ont aussi leurs vies intellectuelles et leurs populations d’origines diverses. Leur participation dans la formulation des idées anti-impérialistes est négligée par l’historien, mais cela se comprend par son approche, partant de l’analyse du tissu social de la métropole française jusqu’à une vision plus globale, où Paris devient un centre d’échange au milieu d’un réseau impérial massif. Le cadre analytique général de Goebel est toutefois transposable sur ces plus petites métropoles et peut servir à comprendre la vie intellectuelle des capitales coloniales selon les régions.

L’ouvrage de Goebel ouvre la porte et invite les chercheurs à se pencher sur d’autres métropoles impériales, et sur les capitales en territoire colonial. De fait, la méthode de l’ouvrage nous permet de mieux comprendre la place des métropoles dans les empires. Elles ne sont pas seulement les lieux ultimes où se dessine l’oppression et la domination impériale, mais les lieux également où s’organise la résistance puisqu’elles sont directement en contact avec ces hauts lieux de pouvoir. Bref, la méthodologie de l’auteur offre à l’historien un nouvel angle d’analyse pour comprendre la création et la propagation des idées dans les villes cosmopolites et multiethniques comme sujet principale d’étude.

[1] Michael Goebel, Paris, capitale du tiers monde: comment est née la révolution anticoloniale (1919-1939), trad. par Pauline Stockman, Paris, 2017, p. 16.

[2] Ibid., p. 8.

[3] Ibid., p.17.

[4] Ibid., p. 19.

[5] Ibid., p. 9.

[6] Ibid., p. 17?18.

[7] Ibid., p. 77?78.

[8] Ibid., p. 89.

[9] Ibid., p. 106.

[10] Ibid., p. 117.

[11] Ibid., p. 195?196.

[12] Ibid., p. 225.

[13] Ibid., p. 281?282.

[14] Ibid., p. 290.

[15] Ibid., p. 287.

[16] Ibid.

[17] Ibid., p. 333.

[18] Ibid., p. 337.

[19] Ibid., p. 342-347.

[20] Ibid., p. 10., Une remarque s’impose sur le choix du titre de l’édition française : elle est une fausse représentation du propos de l’auteur. Goebel écrit que d’aucune manière il ne prétend que Paris soit la « capitale du tiers monde ». De plus, l’auteur mentionne user avant tout du terme « anti-impérialisme » plutôt qu’« anticolonialisme », ce qu’il fait dans son ouvrage. Contrairement à ce choix théorique, le titre emprunte le terme « anticolonial ».

Articles sur les mêmes sujets